kintoneの伴走支援で現場の業務改善が進み、サービスの質も向上!|一般社団法人ヘルサさまのアプリ開発事例

kintoneは柔軟性が高く、あらゆる業務にフィットするアプリを作れるのが魅力のツールです。

一般企業だけでなく公的機関や医療機関、教育機関など、さまざまな現場で活用されています。

一方で、kintoneを使ってやりたいことがあるものの、開発や学習の時間を確保できず、思うように構築できない、活用しきれていないという方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、kintoneのプロの伴走支援を受けることで、自社のkintone環境をアップデートできます。

今回は、コムデックの伴走支援で現場の業務改善を実現した一般社団法人ヘルサさまの事例を紹介します。

kintoneの伴走パートナー選びについては、こちらの動画でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

目次

kintone活用が進んできたけど……まだまだ解決したい業務課題がたくさんある

一般社団法人ヘルサさまは、三重県津市で訪問歯科診療の「ナカハマデンタル」を運営する法人さまです。

訪問歯科診療では、通院が困難な患者さまを対象に、歯科医師やスタッフが自宅や施設を訪問して診療を行います。

口腔ケアだけでなく、持ち運び可能な診療器具やレントゲンも使って、一般的な歯科医院とほぼ同等の治療が受けられるのが特徴です。

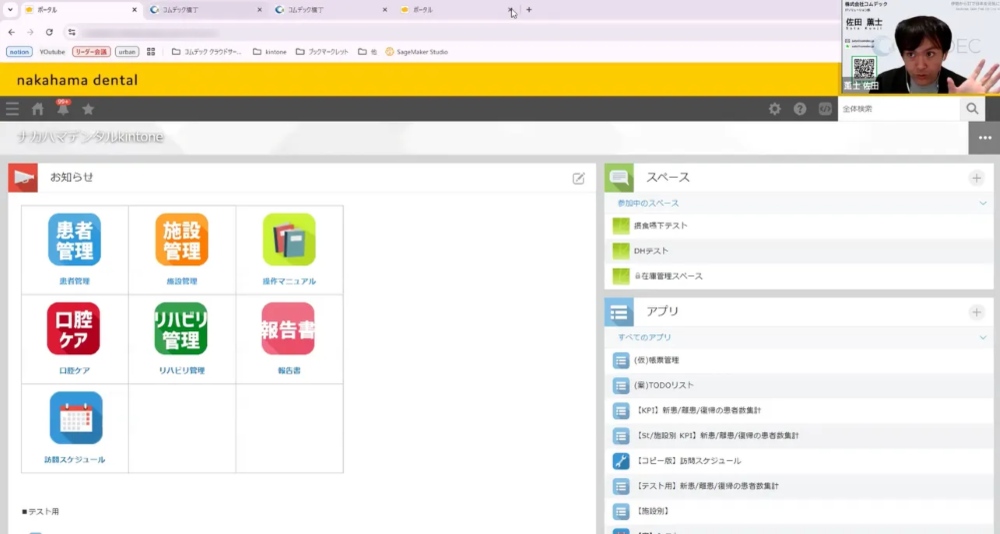

そんな一般社団法人ヘルサさまではkintone(キントーン)を積極的に活用されており、これまでにスケジュール管理やレセコンとのデータ連携、帳票印刷などを実現してきました。

過去のアプリ開発については、こちらの記事で詳しく紹介していますので、あわせてご覧ください。

▼kintoneで訪問診療のスケジュールを管理、カスタマイズで利便性をさらにアップ!|訪問歯科診療 ナカハマデンタルさまのアプリ開発事例

▼Dropbox連携でレセコンの患者情報をkintoneと自動同期|訪問歯科診療 ナカハマデンタルさまのアプリ開発事例

▼kintone × k-Reportで帳票印刷の手間を大幅カット!|一般社団法人ヘルサさまのアプリ開発事例

これらのアプリ開発によって、情報管理が効率的になってきた一般社団法人ヘルサさま。

しかし、現場やバックオフィスにはまだまだ解決したい業務課題がありました。

例えば、診療報酬で管理すべき情報がさまざまなツールに分散していて、同じことを何度も入力しなければならないことや、現場で必要な情報をすぐに確認できないことが課題でした。

組織にぴったりのkintoneアプリを構築する伴走支援の5ステップ

現状の課題を踏まえて、一般社団法人ヘルサさまがkintoneで実現したいことは以下の4つです。

kintoneを使って実現したいこと

- 患者さまの情報は、お一人分ずつ1ヶ所に集約して管理したい

- 現場スタッフ・バックオフィススタッフともに、情報を確認しやすい環境を整えたい

- アプリをただ作って終わりではなく、今後のために構築のノウハウも習得していきたい

- kintone活用で業務効率をアップさせてスタッフの労働環境を改善し、最終的には患者さまにもサービス向上という形で還元したい

コムデックでは、kintoneアプリを作って終わりではなく、継続して環境を改善し、現場での定着までサポートする伴走支援サービスで支援を行っています。

ここからは、一般社団法人ヘルサさまがkintoneで実現したいことを実装するために行った伴走支援の流れを、5つのステップで解説します。

1.ヒアリング

はじめに、いま困っていることをそれぞれの現場で洗い出していただき、全社の意見をとりまとめました。

その中で、緊急性の高さや効果の大きさなどを考慮し、優先順位の高いものからアプリ開発に着手していきました。

2.テスト運用

まずはコムデックでプロトタイプ版のアプリを構築して、実際に現場でテスト運用をしていただきました。

このテスト運用は、実際の業務で使ってみて、「ここが使いにくい」「こんな項目もほしい」など、気付いたことをフィードバックしてもらうことが目的です。

3.対面開発

テスト運用のフィードバックをもとに、コムデックと一般社団法人ヘルサさまでZoom会議を開いて、アプリのカスタマイズを実施しました。

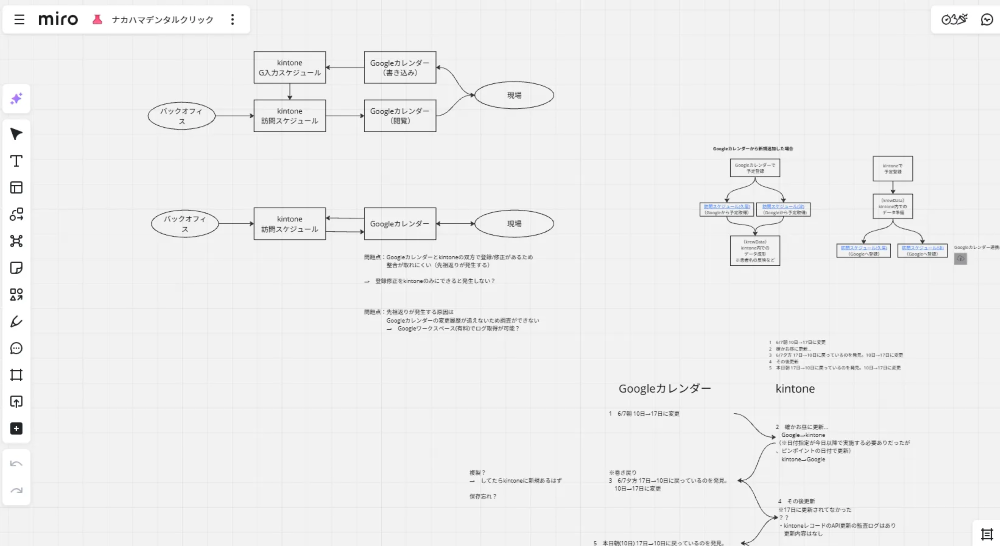

一般社団法人ヘルサさまでは、オンラインホワイトボードも活用してお客さまの課題や業務フローを整理。

「kintone化する目的」をすり合わせ、それに基づいて「アプリをどのような形にするのが最適か」を検討していきました。

コムデックの対面開発では、実際にkintoneの操作画面をお見せしながらカスタマイズを進めます。

現場の声をその場ですぐアプリに反映できるため、開発がサクサク進むのが特徴です。

また、kintoneでできることを実際に手を動かしながらお伝えすることも可能です。

例えば、条件指定での絞り込み表示の仕方、閲覧権限の設定方法、アプリの修正方法などです。

ご希望があれば録画データを共有することもできるため、社内にkintoneを構築できるメンバーを増やしたい、社員にもっと使いこなしてほしいという場合にはその録画データを教材として活用することもできます。

4.調整

対面開発でカスタマイズしたテスト版アプリをもう一度現場で利用していただき、さらに修正が必要な部分についてはチャットで随時共有して調整をしていきました。

コムデックの伴走支援では、次の打ち合わせを待たなくても、チャットで手軽に要望を伝えられて、対応可能なものは即対応してくれるのがメリットです。

5.本稼働

調整が完了したら、アプリを使う従業員にライセンスを付与して、それぞれのアクセス権限も設定したうえで本稼働を開始しました。

本稼働後も、アプリの運用方法やカスタマイズについて要望があれば、随時連絡をいただいて対応します。

1つのアプリが本稼働できたら、また次の業務課題を解決するために、新たなアプリ開発に着手する……ということを繰り返すことで改善がどんどん進む仕組みです。

本当に「使える」kintoneアプリを構築するポイント

現場で本当に「使える」kintoneアプリを構築するためには、大きく2つのポイントがあります。

1つめは、ゴールとして「業務効率化」を意識することです。

テスト版のフィードバックをもらう際、従来のツールに慣れている現場から「前と同じ感じにしてほしい」というご要望をいただくことがよくあります。

もちろん、可能な範囲で寄せるようにしますが、無理に前のツールを再現しようとすると、kintoneの良さが失われたり、操作の手間が増えたりしてしまいます。

そのため、これを機にもっと効率的に運用するために、フローから見直しをご提案することもあります。

2つめのポイントは、現場とのコミュニケーションを重視することです。

フィードバックでは、現場スタッフ全員と直接お話ができるわけではありません。

基本的には代表者を通してご意見を聞くため、細かいニュアンスや温度感が変わってしまうこともあります。

例えば、現場での使用スタイル(スマホ、タブレット、パソコン)や、何に・どれくらい困っているのか、といった点についてです。

実際にテストや調整を進める中で、現場と担当者との認識のずれが発覚して、アプリ構築の方針を転換することもあります。

現場で「使える」アプリにするためには、実際に使う人とコミュニケーションを密に取ることが大切です。

kintoneの伴走支援を利用するメリット

コムデックの伴走支援は、完成したアプリをお渡しして終わりではなく、継続的にkintoneをブラッシュアップできることがメリットです。

kintoneを使いながら不便なところを調整したり、新しい機能を追加したりできます。

また、日々の業務で気付いた点について「もっとこうしたい」「これはできる?」というように、チャットで気軽に連絡できることもメリットです。

さらに、コムデックが持つ業務改善やkintone開発のノウハウを余すことなくお伝えするため、将来的には内製化も可能です。

kintoneの伴走支援ならコムデックにお任せください!

一般社団法人ヘルサさまは、kintoneの伴走支援によって、現場が使いやすいアプリを構築するとともに、そのノウハウも着実に身に付けていらっしゃいます。

今後はAIを活用したアプリ構築にも挑戦し、さらに業務を効率化していきたいとのことでした。

kintone伴走支援は、お客さまの長期的な成功を目標として、業務の見直しからアプリの構築・修正、セミナーの開催など、さまざまな面からkintone活用をサポートするサービスです。

kintoneの認定資格を持つスタッフも多数在籍しており、確かな知識と経験でお客さまの業務改善をお手伝いいたします。

kintone活用にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

この事例を自社でも実現したい!

という企業さまはお問い合わせください!

お問い合わせはこちら