AIを業務で使うならデータベースは必要?活用シーンと構築方法も紹介

ChatGPTなどの生成AIを業務に活用している企業が増えています。

一般的な質問への回答だけではなく、自社の業務に合わせてAIを活用するためには、社内データやナレッジを整理・蓄積しておく「データベース」が欠かせません。

そこで今回は、AI活用においてデータベースが必要な理由と、データベースの種類ごとにどのようなAI活用ができるのか、活用事例までを紹介します。

「AIと連携できるデータベースを整備したい」「データベースをどう業務活用すればいいか知りたい」という企業さまは、是非参考にしてください。

この記事でわかること

- AI活用においてデータベースが必要な理由

- AI × データベースの活用シーン

![]() こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- AIと連携させるためのデータ基盤を整えたい方

- データベースとAIを組み合わせた活用方法を検討している方

目次

AI活用にデータベースが必要な理由

業務で生成AIを活用するには、社内情報を整理・蓄積したデータベースが必要です。

ChatGPTなどの生成AIはあくまで与えられた情報に基づいて回答や提案を行う仕組みであり、正確なアウトプットを得るには回答の元となる情報をインプットする必要があります。

社内文書やFAQ、顧客データなどを集約・管理するデータベースがあることで、AIは「何を答えるか」「どの情報を使うか」を正しく判断し、業務に直結した出力が可能となるのです。

データベースの種類とAIとの連携でできること

データベースには大きく分けて「リレーショナルデータベース」と「ベクトルデータベース」の2種類があり、AIとの連携において得意なことが異なります。

ここでは、AIと組み合わせて活用できる代表的なデータベースの種類と、それぞれの得意分野を解説します。

従来のデータベースは業務データの管理・連携に強い

従来のリレーショナルデータベースは、売上や在庫、顧客名などの定型的な業務データを一元管理するのに適しています。

AIと連携すれば、売上予測や異常検知、業務レポートの自動生成といった定量的な分析が可能です。

さらに、APIやワークフローとの連携により、AIが出した判断結果を即座に業務に反映することもできます。

構造化データをもとにした判断業務をAIで効率化したい場合には、非常に相性がよいといえるでしょう。

ベクトルデータベースは非構造化データを活用できる

ベクトルデータベースは、文書や画像、チャットログなどの非構造化データを「意味ベース」で扱うのが得意です。

AIと組み合わせることで、自然言語での検索や要約、チャット形式での自動応答が実現できます。

また、類似文書の検索や文書分類にも活用でき、社内ナレッジの再活用や問い合わせ対応の自動化に効果を発揮します。

柔軟な言語理解が求められる業務において、AIの力を引き出すための強力な武器となります。

AI × データベースの活用シーン

AIとデータベースを組み合わせることで、さまざまな業務を効率化できます。

ここでは代表的な活用シーンを紹介します。

社内文書やマニュアルをAIで検索・活用できるようにする

会議資料やマニュアル、規定集などの社内文書をベクトルデータベースに蓄積することで、意味検索による再利用が可能です。

生成AIと組み合わせると、たとえば「有給休暇の取得方法は?」といった質問に対し、AIが社内の就業規則やFAQから該当情報を自動で探し、その内容をもとに自然な文章で回答できるようになります。

問い合わせや社内対応をAIで自動処理・分類できるようにする

AIとデータベースを連携させると、問い合わせ内容や社内チャットのログをAIが自動で読み取り、「人事への質問」「システムの不具合報告」などに分類したうえで、適切な担当部署へ振り分ける仕組みを構築できます。

たとえば「システムの動作が重たい」といった質問には、AIがあらかじめ登録されたFAQを参照して、要因と対処法を即時に回答することも可能です。

こうした仕組みにより、対応工数の削減と応対スピードの向上が実現します。

顧客データを活かして営業・マーケティング施策を高度化する

CRMやSFAに蓄積された顧客データをAIと連携させれば、過去の購買履歴やWEBサイトでの行動履歴をもとに、一人ひとりに最適な商品提案を自動で行うことができます。

「前回購入した製品のアップグレード案内」や「興味を示したカテゴリの新商品紹介」など、パーソナライズされた営業アプローチが可能です。

これにより、営業効率の向上やマーケティング施策の精度改善が期待できます。

AIの活用基盤としてデータベースを構築する方法

AIと連携するデータベースは、目的や社内のITリテラシーに応じて構築方法を選ぶことが重要です。

ここでは、大まかに2つの構築方法を紹介します。

自社で設計・構築する

自社の業務要件に合わせてデータベースを設計すれば、より柔軟なAI活用が可能になります。

従来型の構造化データベースも、AI連携を見据えた設計にすることで、業務全体を最適化できます。

一方で、ベクトルデータベースの導入には高度な技術や人的リソースが必要となるため、コストや保守も考慮する必要があります。

既存のサービスを使う

クラウド型の業務支援ツールには、AIとの連携を前提としたデータベース機能を持つものが増えています。

特にkintone(キントーン)のような業務データ管理に強いツールを使えば、AIとの連携も容易で、スピーディな導入が可能です。

自社開発よりも柔軟性は劣るものの、低コストかつ短期間で利用しはじめられるメリットがあります。

AI連携に強い業務データベースはkintoneがおすすめ

kintoneは、構造化データを柔軟に蓄積・管理できる業務データベースとして機能するノーコードプラットフォームです。

アプリ形式で業務データを整理できるため、日報や問い合わせ履歴、顧客情報などを一元管理しやすく、使い勝手のよいデータベースとして活用できます。

また、APIやプラグインによってChatGPTなどの生成AIと連携でき、kintoneに蓄積されたデータをもとに回答を自動生成させたり、傾向分析や意思決定支援に活用することも可能です。

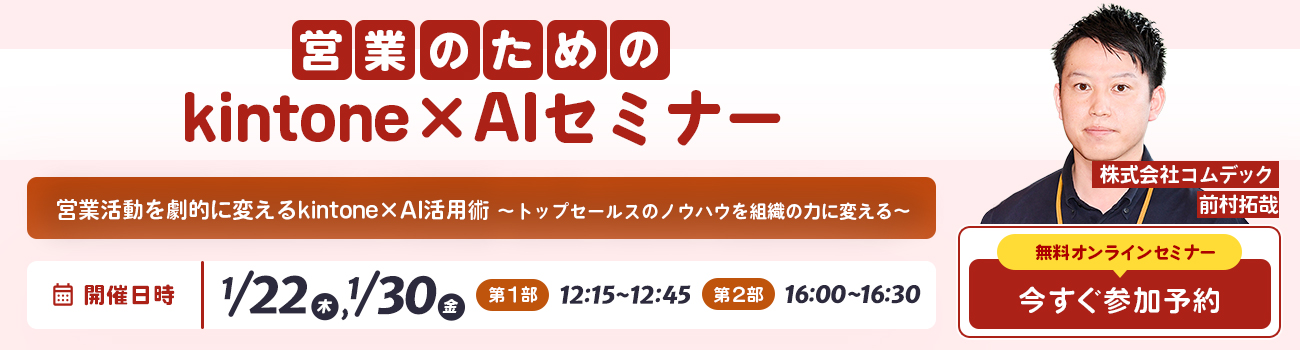

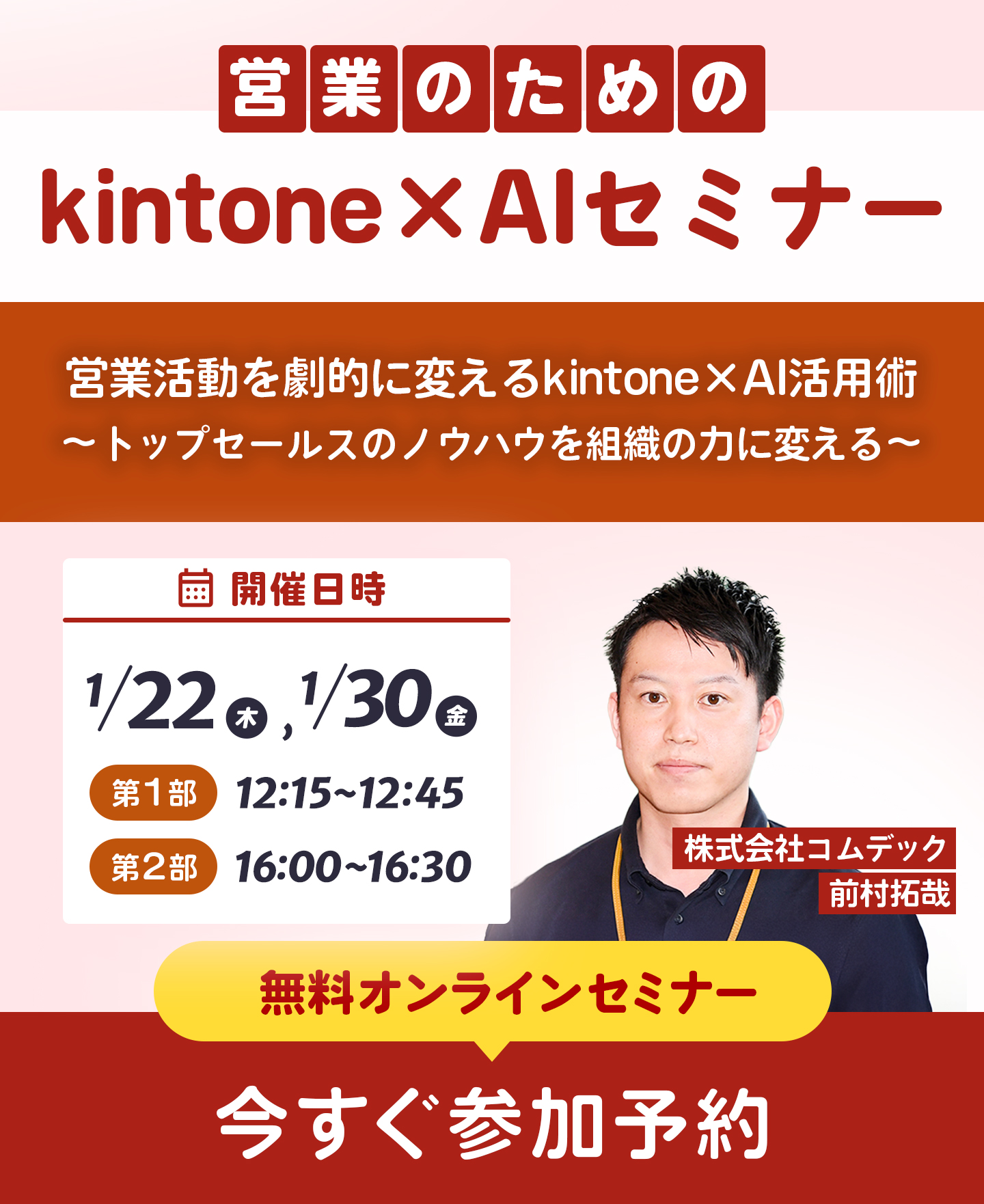

最近はkintone自体にもAI機能が搭載され、kintone内のデータベースを参照することができるようになっていますが、コムデックでは「kintone for 生成AI」というツールでkintone内のデータベースを参照したAI活用を実現しています。

kintone for 生成AIは、kintoneのデータベースとChatGPTを連携し、複数のアプリにまたがるデータを条件に沿って抽出して要約や分析を行うことで、業務に直結するアウトプットを素早く得られるのが特長です。

営業活動では顧客情報や商談履歴を組み合わせた分析や人事や総務では日報や評価データの整理など、さまざまなシーンで活用できます。

専門知識がなくても導入しやすく、日々蓄積されるデータを意思決定や改善につなげられる点が大きなメリットです。

ナレッジを構造化してkintoneに蓄積することで、FAQツールとしての活用や、問い合わせ履歴の検索・分析による対応標準化、業務マニュアルの再利用による教育支援など、データベースとしての多面的な活用が可能になるでしょう。

kintoneをデータベースとして活用する方法は以下の記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

▼kintoneをデータベースとして使うには?作り方・機能やマイクロソフトアクセスとの違いについても解説!

kintoneデータベース × AIで業務を効率化した事例

ここでは、kintoneに蓄積されたデータベースとAIをkintone for 生成AIで連携させて業務を効率化した2つの事例を紹介します。

事例1:クレーム対応を仕組み化!AIで傾向分析と改善提案を自動化

クレームの内容は記録しているものの、情報をうまく活用できず、同じようなトラブルが繰り返されることに悩まされている企業さまも多いのではないでしょうか。

そこで、kintoneに時系列やカテゴリ別でクレームを蓄積し、AIに読み取らせることで、繰り返し発生している課題を自動で抽出できる仕組みを構築しました。

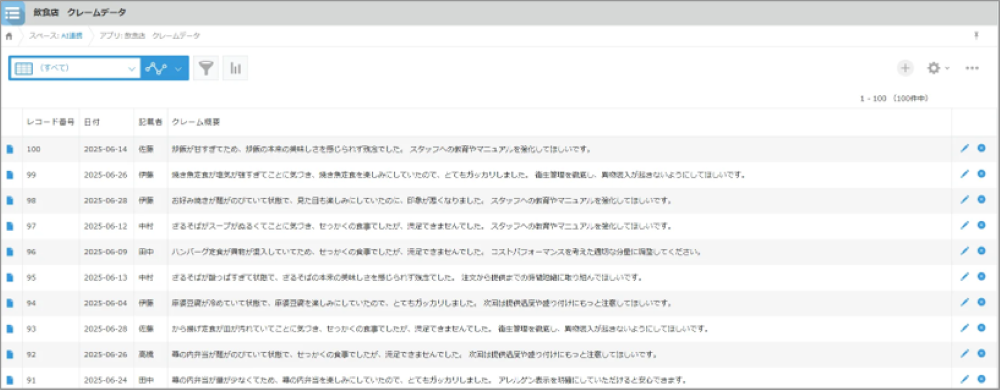

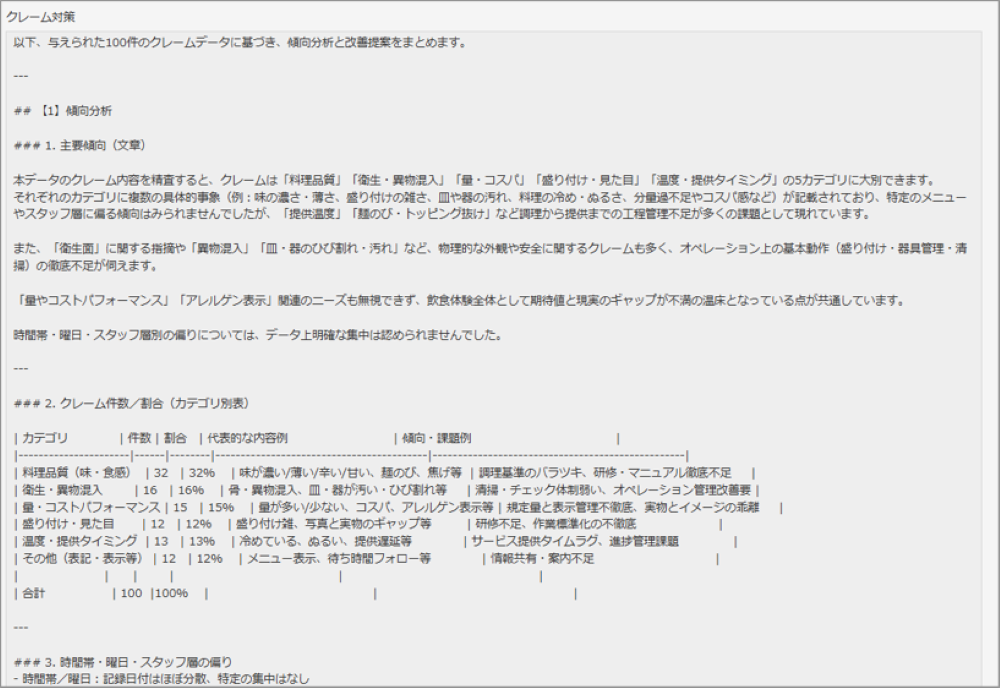

まず、kintoneでは、クレームデータアプリでクレーム情報を蓄積します。

こちらの情報をAIにインプットさせたうえで、以下のプロンプトを使って課題を抽出させました。

| あなたは飲食業界のオペレーション改善を専門とするAIアナリストです。以下のデータは、飲食店で実際にスタッフが記録したクレームの一覧です。

これらのクレームデータをもとに、以下の3点を出力してください: ■【1】傾向分析(文章形式+表形式) ■【2】改善提案・対策案(表形式) ■【3】各従業員別のクレーム割合(文字形式) 表示が ** **にならないように、文字を強調する場合は「」を使ってください。 |

今回読み取らせた情報を分析した結果、「料理の品質と味」に関するクレームが最も多く、スタッフごとの対応品質にばらつきがあることが明らかになりました。

以下は実際のアウトプットです。

AIはそれぞれのクレームに対して、原因や改善ポイントを分類・整理し、kintone上の記録をもとに具体的な改善提案まで提示してくれます。

従業員別の傾向も把握できるため、再発防止に向けた教育方針の見直しにも活用できるでしょう。

事例2:トラブル対応を標準化!現場の自己解決を支援

ビルメンテナンス業務では、現場で突発的に発生するトラブル対応が多く、担当者が都度質問責めにあうケースも珍しくありません。

特に人材の入れ替わりが激しい職場では、同じような問い合わせが繰り返される傾向にあります。

そこで、過去のトラブル対応内容をkintoneに蓄積し、AIを使って対応履歴を自動検索できる仕組みを構築しました。

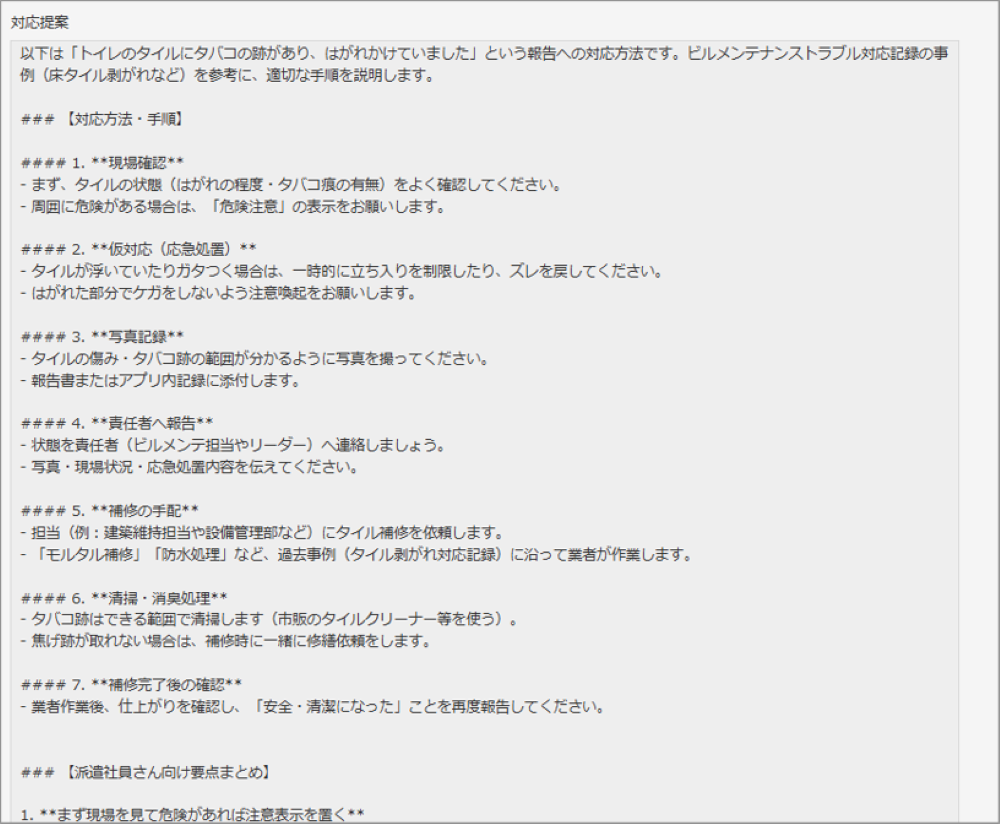

派遣社員などが現場でトラブルを報告すると、AIがkintone内の該当事例を抽出し、具体的な対応手順を提示します。

kintoneでは、以下のようにトラブル記録を蓄積します。

このアプリの情報をAIに読み込ませて、以下のプロンプトを使って対応手順を出力させます。

| あなたはビルメンテナンスで働くリーダーです。 データを元に以下の派遣社員さんからのトラブル報告に対して、適切な対応方法と手順を丁寧に教えてください。派遣社員さんに分かるように端的な内容でお願いします。もし該当する対応、近しい事例が見つからない場合その旨をはっきりと記載してください#トラブル内容 %トラブル内容% |

実際に出力されたアウトプットはこちらです。

この仕組みにより、派遣社員であっても自己解決が可能になり、管理者への質問は大幅に減少するでしょう。

なお、該当する事例が見つからなかった場合でも、一般的な対応を回答させることが可能です。

データベースを構築してAIの活用を促進させよう

AIを活用するには、社内に蓄積された情報をもとにアウトプットを生成できる環境が必要なため、情報を整理・蓄積するためのデータベースが求められます。

データベースは自社で構築することも可能ですが、要件定義から構築までの費用や期間を考えると、既存のツールを活用してデータベースを構築するのがおすすめです。

なかでもkintoneは、ノーコードで業務データを管理できるうえ、生成AIとの連携にも優れており、情報検索や自動応答、改善提案など幅広い用途に対応できます。

コムデックでは、AIとkintoneの連携による業務改善を支援する「kintone × AI 事例集」や、「kintone for 生成AI」を提供しています。

「AIの活用基盤としてkintoneをデータベースとして活用したい」「業務で使えるデータの蓄積方法を知りたい」という方は、是非ご相談ください。