点検業務はAIで効率化できる!業務の一部を自動化する方法を解説

工場やビルの設備管理では、毎日の点検業務に時間と人手がかかり、担当者の負担になっているケースや、点検が疎かになってしまうケースが少なくありません。

とくに、記録方法や判断基準にバラつきがあると、異常を見落としたり対応が遅れたりするリスクが高まります。

この点検業務にAIを活用すれば、センサー情報をもとに点検業務の一部を自動化できるため効率化につながり、結果として初動対応を迅速化することが可能です。

今回は、AIによる点検業務効率化の仕組みと、その手順をプロンプトつきで紹介します。

「点検に時間を取られている」「点検の精度を向上させたい」という企業さまは、是非ご覧ください。

この記事でわかること

- 点検業務でよくある課題と効率化の必要性

- AIを活用して点検業務を効率化する方法

![]() こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- 点検業務に時間や人手がかかり負担を感じている方

- 点検の精度やスピードを高めたい方

目次

人力で毎日の点検業務を行うときの課題と効率化の必要性

工場やビルの点検業務は、予知保全のために毎日行うのが一般的です。

しかし、すべてを人力で実施していると作業負担が大きいうえ、判断のバラつきやヒューマンエラーの発生を避けられません。

こうした課題が積み重なると、異常の兆候を見落とすなど予知保全の効果を十分に発揮できず、安全性や生産性に悪影響を及ぼすおそれがあります。

これらの課題を解決するためには、点検業務そのものを効率化し、安定した精度で実施できる仕組みが必要となりますが、まずは現状の課題を詳しく棚卸ししてみましょう。

点検作業に時間と人手がかかる

点検作業では、大量の項目をひとつずつ確認する必要があるため、時間と人手が必要です。

1日に複数回の点検を求められる設備や環境では、担当者の負担が一層増加します。

こうした状況では、ルーチン作業に多くの時間を奪われ、改善策の検討や予防・保全といった本来注力すべき業務にまで手が回らなくなるおそれがあります。

担当者によって判断基準や記録にバラつきが出る

点検項目の多くはマニュアルで基準が定められていますが、規定値に近い数値やわずかな変化など、判断が難しいケースでは担当者によってバラつきが生じることがあります。

また、記録方法に差が生まれる運用だと、数値だけを残す人もいれば写真やコメントを添える人もいるなど、履歴として活用する際に情報の粒度がそろわないこともあるでしょう。

見落としや記録漏れのリスクがある

点検業務は数値の記録やシステムへの入力など人の手を介する作業が多く、ヒューマンエラーが避けられません。

書き間違いやシステムへの入力ミスが発生すると、実際の状況と記録がずれてしまい、後続の判断に影響を及ぼすおそれがあります。

その結果、異常の兆候を把握できずに対応が遅れるというリスクが高まります。

AIを活用すれば点検業務をスムーズに進められる

人力点検で発生していた負担やリスクは、AIの導入によって大幅に軽減できます。

AIなら、センサーのデータをもとに異常値や傾向を自動で検知し、「正常」「注意」「警報」といった判定を瞬時に提示できるため、担当者は確認と判断に集中できます。

これにより、確認作業の工数を削減しながら、記録の精度と判定基準を標準化可能です。

誰が担当しても一定の水準で点検品質を維持できるのは、AIならではの強みと言えます。

AIとkintoneの組み合わせで、より点検業務を効率化できる

AIの効果を最大限に引き出すためには、各種設備機器の情報を一元管理できる環境が必要になります。

そこで役立つのが、kintone(キントーン)です。

kintoneとは、ノーコードでアプリを作成でき、部門や案件ごとに散らばる情報を一元管理できる業務改善プラットフォームです。

kintoneにセンサー情報や点検履歴を蓄積しておけば、AIはそのデータをもとに異常値の抽出や推奨する対応例を提示できます。

センサーとも連携すれば入力から出力までのプロセスを自動化できるため、担当者がわざわざセンサー情報を打ち込む必要がなく、AI単体で活用するよりも点検業務を効率化することが可能です。

kintoneとAIの連携には「kintone for 生成AI」の活用がおすすめです。

kintone for 生成AIは、複数のアプリを同時に参照でき、参照するアプリやレコードの条件、アウトプット形式を簡単に指定できます。

専門知識がなくても導入しやすく、蓄積された点検データやセンサー情報を整理・可視化して客観的に分析できるのが特徴です。

kintoneの一元管理機能とAIが持つ分析力をkintone for 生成AIで組み合わせることで、効率的かつ標準化された点検体制を実現できます。

kintoneについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!

kintone × AIを活用して点検業務を自動化する方法

ここからは、kintoneとAIを活用して点検業務を効率化する仕組みを紹介します。

まず、kintone上に「センサー履歴アプリ」を作成し、センサーからの情報を集約する仕組みを作ります。

この情報は1時間ごとに更新されるようにしており、おおむねリアルタイムの状況把握が可能です。

次に、AIにkintoneのセンサー履歴を参照させたうえで、kintone for 生成AIのAI設定アプリに以下のプロンプトを登録して分析を指示します。

| あなたはビルメンテナンス管理システムのAIアシスタントです。 データを元に 以下手順でアウトプットしてください。1. 「警報」と判定されたセンサーをすべて抽出2. それぞれの場所とセンサー種別、最新の測定値を箇条書き3. 各センサーについて考えられる原因と、管理者がとるべき初動アクション(点検、清掃、交換など)を提案 |

このプロンプトは、点検における「状態の自動判定」と「初動対応の提案」を両立する構造になっています。

従来は担当者が時間をかけて行っていた確認作業をAIに任せられるため、効率化と標準化を同時に実現できます。

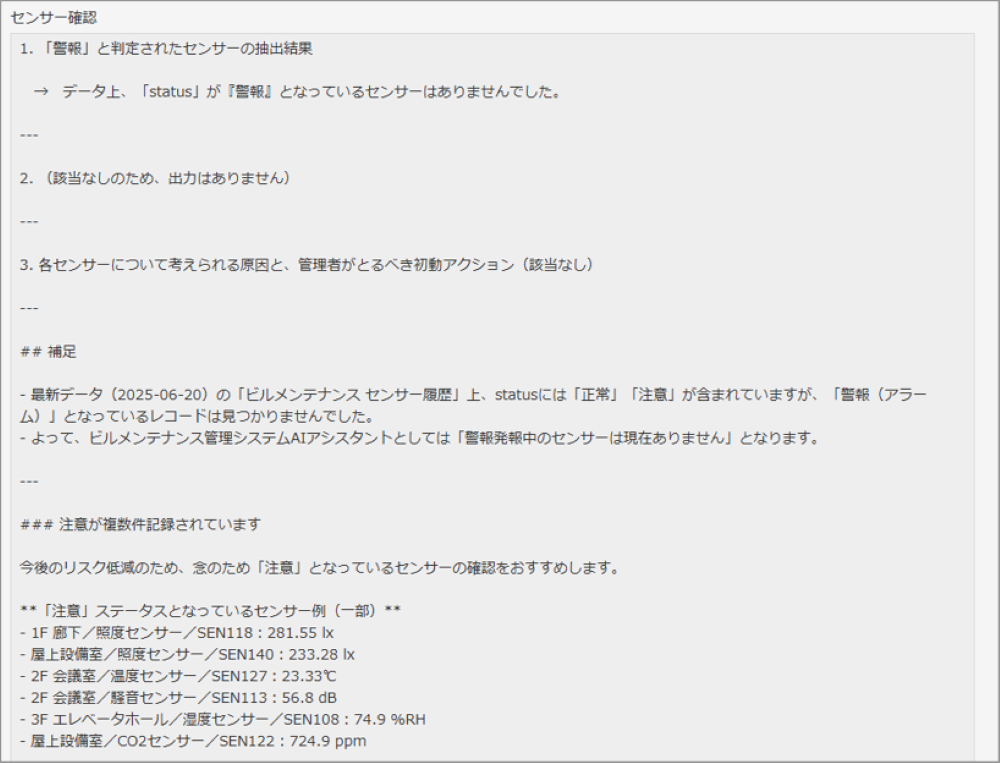

このプロンプトによる出力例は以下のとおりです。

「警報」となっている結果が無いことがワンクリックで確認できました。

また、それだけでなく、「注意」となっているセンサーも抽出されるため、警報値に近い結果となっているものも発見することが可能です。

推奨初動対応例も記載されているので、極端にいえば今日から入社した従業員でも何をすればよいかがわかります。

このような仕組みがあれば、経験やスキルに依存せず、かつ効率的に点検業務を行えます。

AIを活用して点検業務の効率化を促進しよう

毎日の点検業務は予知保全のために必要ですが、すべて人力で行おうとするとコストが膨らむだけではなく、ヒューマンエラーの発生が避けられず、かえってリスクが高まるおそれがあります。

そんな点検業務にAIを活用すれば、センサー情報の自動判定と推奨対応の提示によって効率化し、品質を向上させることが可能です。

さらに、kintoneと組み合わせれば、センサー情報や点検履歴をAIに読み込ませ、出力するまでの流れを自動化できます。

この仕組みが整うと、点検作業が効率化されるほか、異常検知の精度や対応スピードが高まります。

コムデックでは、kintoneとAIを掛け合わせて業務課題を解消する事例を多数ご用意しております。

「業務を効率化したい」「業務精度を高めてリスクを減らしたい」という企業さまは、ぜひ資料をご覧ください。