クレーム分析にAIを活用する方法・おすすめツールを紹介

「お客さまからのクレーム」と聞くとネガティブな気持ちになりがちですが、実はクレームには企業が良くなるためのヒントがたくさん詰まっています。

そのため、個々のクレームに対応して終わりではなく、原因や傾向を分析して、次に活かすことが重要です。

一方で、目の前の業務に追われてしまい、クレーム分析まではできていないという企業さまも多いのではないでしょうか。

そんなときにおすすめなのが、AI活用です。

AIを使えば、瞬時にクレームの傾向を分析して、多角的な視点から人が思いつかなかったような改善策も提案してくれます。

本記事では、AIを使ったクレーム分析の方法や、おすすめのツールを紹介します。

この記事でわかること

- クレーム分析にAIを使う方法

- クレーム分析でのAI活用におすすめのツール

こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- クレーム分析を効率化したい方

- 質の高いクレーム分析で再発を防ぎ、顧客満足度を向上させたい方

目次

クレーム分析の重要性が増している

クレームが発生するのは、商品やサービスに不備があったとき、期待通りでなかったとき、そして対応に不満があったときの3通りと言われています。

これらのクレームは、対面や電話、メールだけでなく、SNSやレビューサイトといった公開されている場で届けられることもあります。

ここで紹介したいのが「グッドマンの法則」です。

米国のジョン・グッドマン氏が行った消費者苦情処理に関する調査によれば、悪い口コミは良い口コミの2倍以上の影響力を持つそうです。

一方で、苦情に迅速かつ誠実に対応すれば、逆にその顧客はリピーターになる可能性が高いことも明らかになっています。

このことから、クレームを放置すれば顧客離れや企業イメージの低下、不要なコスト増につながる恐れがあることが分かります。

同時に、適切な対応をすれば、顧客満足度を高めてピンチをチャンスに変えることも可能なため、クレーム分析の重要性はますます高まっています。

クレーム分析を行うメリット

クレーム分析を行うと、大きく3つのメリットがあります。

以下で詳しく見てみましょう。

商品やサービスの品質が向上する

クレームは、顧客が実際に体験した不具合や不満の声であり、企業にとって貴重な改善材料です。

分析を行えば、不良や欠陥の根本的な原因を特定でき、再発を防ぐことが可能になります。

さらに、改善を重ねることで商品やサービスの品質は着実に良くなり、顧客満足度の向上につながります。

顧客からの信頼感が高まれば、リピート率の増加や口コミによって、新規顧客も獲得しやすくなることがメリットです。

マーケティング戦略に活用できる

クレームには「顧客が本当に求めていること」が隠されています。

そのため、不満や要望を分析することで、ターゲットごとに異なるニーズや価値観が明確になり、より効果的なマーケティング戦略を立てられます。

例えば、「操作が分かりづらい」という声が多ければ説明を強化し、「価格に見合わない」といった声があれば訴求ポイントを再検討する、といった対策が可能です。

クレーム分析を広告や販促活動に反映すれば、誤解や期待外れを防ぐとともに、顧客に響くメッセージを届けやすくなることがメリットです。

人材育成に役立つ

クレーム対応の過程では、スタッフの接客スキルや問題解決能力が自然と磨かれます。

さらに、クレーム分析の結果を全社で共有すれば、同じ失敗を繰り返さないよう、現場の教育資料としても活用できるのがメリットです。

クレーム分析は、スタッフを責める材料ではなく、人材育成の教材として活用することで組織全体の力が底上げされます。

クレーム分析を成功させるポイント

ここからは、クレーム分析を成功させるためのポイントについて詳しく解説します。

データを蓄積する

クレーム分析を成功させる第一歩は、個々の対応で終わらせず、体系的にデータを記録することです。

電話やメール、アンケート、SNSなどチャネルを問わず1ヶ所に集約し、管理する仕組みを整える必要があります。

その際、件数や発生頻度といった定量データだけでなく、顧客からのクレーム内容や背景といった定性データも欠かせません。

両面の情報を継続的に蓄積していくことで、単発の出来事では見えなかったトレンドやパターンが浮かび上がり、根本的な改善策を導き出せるようになります。

感情を読み解く

クレームは単なる事実の指摘ではなく、「怒り」「失望」「期待」など顧客の感情が色濃く反映されています。

表面的には問い合わせのように見えても、実際には不満を訴えているケースも少なくありません。

例えば「いつ届きますか?」という質問の裏には「届くのが遅い」という不満が隠れていることがあります。

文面や会話から顧客心理を正確に読み取り、感情に寄り添った対応方針を立てることが、顧客の信頼を得てクレームをチャンスに変えるためのポイントです。

効果を測定する

クレーム分析は集計して終わりではなく、改善につなげて効果を測定することが重要です。

改善策を講じる際にはKPIを設定し、施策の前後で比較しましょう。

具体的な指標としては、クレーム件数や対応時間、顧客満足度、リピート率、口コミ評価などが有効です。

こうしたデータを定量的に把握することで、改善の成果が明確になり、現場スタッフのモチベーションも上がりやすくなります。

AIを活用する

最近は、AIを活用したクレーム分析が注目されています。

AIは大量のデータを自動で分類・タグ付けできるため、従来なら膨大な時間を要していた作業を瞬時に処理できます。

文章中の感情や不満の根本原因を抽出し、時系列で傾向を分析することも可能です。

これにより、発生頻度が高い要素を迅速に特定して、人の目では見落としやすいパターンや相関関係も可視化できます。

クレーム情報の管理・分析ならkintoneがおすすめ

クレーム対応を効率化し、分析を深めるためには、まずクレームの情報が蓄積されている必要があります。

このクレームデータを記録しておく際におすすめなのが、業務管理アプリ「kintone(キントーン)」です。

kintoneなら、電話・メール・アンケートなど複数のチャネルから寄せられるクレーム情報を1ヶ所に集約できます。

無料で利用できるサンプルアプリも豊富に用意されているため、導入してすぐに使えることも魅力の1つです。

顧客属性や対象商品など、自社が分析したい切り口に合わせて自由にカスタマイズできるため、自社に合ったアプリを構築できます。

データを活用した分析やレポート機能も充実しているため、トレンド把握や原因特定にも役立つのが特長です。

さらに、kintoneはAIや外部サービスとも連携しやすく、将来的な拡張性も高いというメリットがあります。

kintoneとAIを手軽に連携できるツールの一つ「kintone for 生成AI」は、kintoneに蓄積されたデータを活かして要約・分析・予測を自動化可能です。

参照するアプリやレコードの条件、アウトプット形式を簡単に指定できるため、専門知識がなくても導入できます。

kintoneとkintone for 生成AIを活用すれば、クレーム対応を単なる作業ではなく、改善と成長につなげるための資産に変えることができるのです。

kintoneを使ったクレーム管理については、こちらの記事でも詳しく紹介していますのであわせてご覧ください。

▼kintoneでクレーム管理をするメリットとは?おすすめアプリ4選も紹介

kintone × AIでクレームを分析する手順

ここからは、実際にkintoneとAIを連携してクレームを分析する手順について解説します。

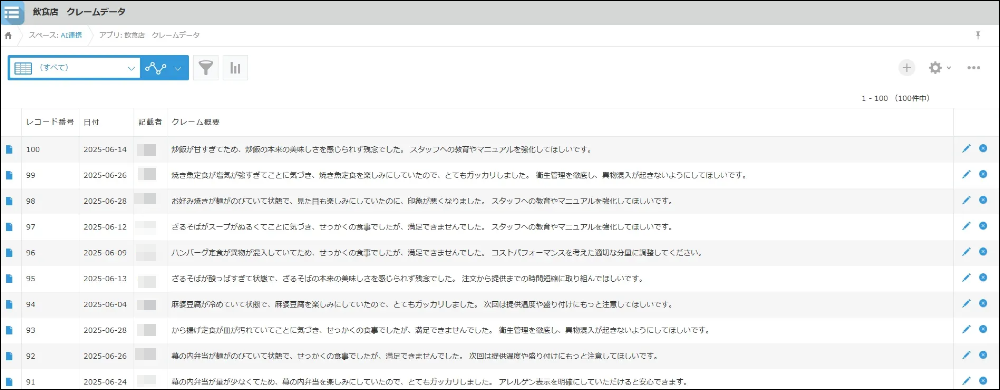

はじめに、kintoneで「クレーム記録アプリ」を作成します。

設定する項目は、日付、記載者、クレーム概要などです。必要に応じてクレームのカテゴリ等を設定すれば、より細かい分析が可能になります。

次に、kintone for 生成AIでkintoneとAIツールを連携して、クレームを分析するためのプロンプト(AIへの指示文)を登録します。

プロンプトでは、分析したいことを具体的に指示するのがポイントです。

例えば「カテゴリごとの頻度を知りたい」「従業員ごとの傾向を知りたい」などです。

また、出力形式についても、「テキストで」「表で」「3段階で」のように具体的に指定すると、イメージ通りの結果を得やすくなります。

分析結果とともに、改善策も提案してもらうと良いでしょう。

以下は、プロンプトの一例です。

| あなたは飲食業界のオペレーション改善を専門とするAIアナリストです。 以下のデータは、飲食店で実際にスタッフが記録したクレームの一覧です。 これらのクレームデータをもとに、以下の3点を出力してください: ■【1】傾向分析(文章形式+表形式)

■【2】改善提案・対策案(表形式)

■【3】各従業員別のクレーム割合(文字形式)

表示が ** **にならないように、文字を強調する場合は「」を使ってください。 |

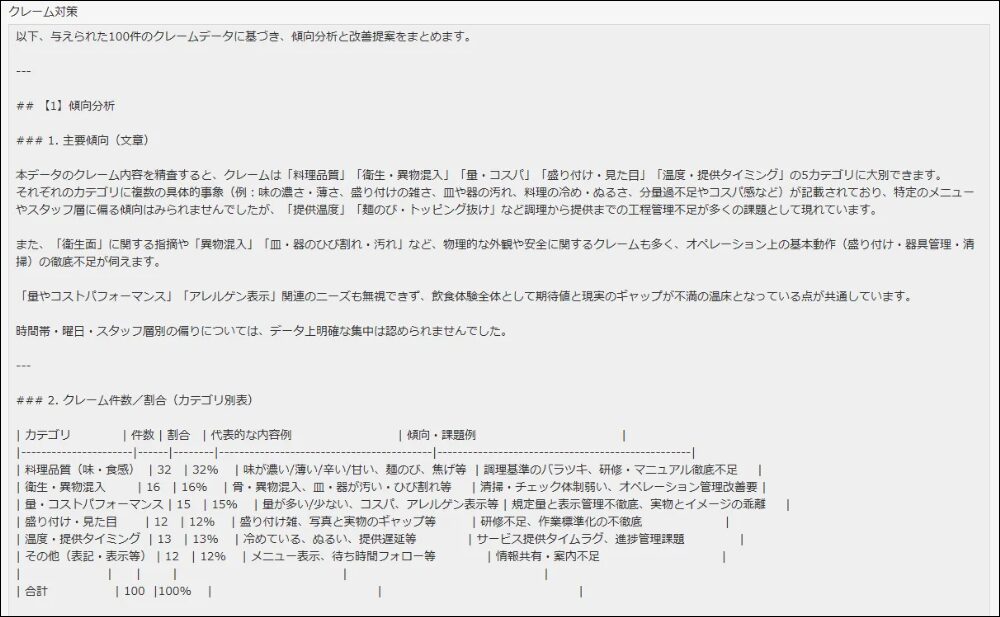

このプロンプトで出力された分析結果がこちらです。

分析結果を見れば、クレーム全体の傾向や、スタッフごとの傾向とそれに合う教育方針を掴めるようになっており、教育や指導を受ける側も、客観的な分析結果に基づいているため納得しやすくなります。

クレーム分析にAIを導入して、顧客満足度をアップさせよう!

クレーム分析は、顧客満足度の向上や品質改善、さらには売上拡大にもつながる重要な取り組みです。

放置すれば企業イメージや収益に大きな悪影響を及ぼしますが、適切に管理・分析することで、ピンチをチャンスに変えられます。

AIを上手に活用して、クレームを企業成長の原動力に変えていきましょう。

コムデックでは、さまざまな業務でのkintone × AI活用をまとめた事例集をご用意しております。

以下のページから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。