営業におけるAI活用例5選!導入するメリットや注意点も解説

最近はさまざまな場面でAI活用が広がっており、うまく使えている企業と、そうでない企業との差が広がっています。

しかし、業務や生活のあらゆる場面でAIに触れることが多くなっている一方で、「使ったほうが良いのは分かるけど、具体的に何ができるか分からない」「事務作業でちょっと使っているけど、営業では使えていない」という方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、営業におけるAI活用の具体例や導入するメリットなどを解説します。

この記事でわかること

- 営業活動におけるAI活用例

- 営業活動にAIを導入するメリット

- 営業活動にAIを導入する際の注意点

こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- 営業部門の人手不足や人件費高騰にお悩みの方

- 営業活動を効率化したい方

- AIで具体的に何ができるのか知りたい方

目次

営業活動に関してよくある課題

ひと言で「営業活動」と言っても、そこには商談や資料作成、市場調査、会議など、幅広い業務が含まれます。

Salesforceの調査によれば、営業担当者は勤務時間の72%を営業以外のタスクに費やしているそうです。

そのため、営業活動の現場ではよく次のような課題が生じています。

- 顧客情報や案件情報がチーム内できちんと共有されない

- 提案資料や文書の作成に時間がかかる

- 売上予測の精度が低い

- 営業ノウハウが個人の経験やスキルによって異なる

実は、これらの課題の多くはAI活用で解決できます。

ただ、AIによって営業担当の仕事が完全に無くなるかというと、そうではありません。

近年は顧客の価値観やニーズが多様化しているため、膨大なタスクを「人間がやるべきこと」と「AIに頼るべきこと」に切り分けて、上手に活用することが重要になっています。

営業におけるAI活用例5選

ここからは、営業におけるAI活用の具体例を5つ紹介します。

見込み顧客のリスト化や優先度の判定

今まで、見込み顧客のリスト化や優先度の判定は、人の手でWEBサイトを検索して作成したり、経験や勘を頼りに判断したりして行われてきました。

これらの業務にAIを活用すれば、自動で情報収集し、過去の成約データや顧客行動のパターンをもとに優先度を評価することが可能になります。

市場調査

市場調査にAIを導入すると、WEBサイトや業界レポート、ニュース、競合情報などを網羅的にリサーチして、製品の性能や価格も一覧で出力できるようになります。

AIは膨大な情報を短時間でまとめることが得意なので、幅広い視点から市場動向を把握できるのがメリットです。

過去のデータに基づく売上予測

AIを使えば、営業支援ツールや基幹システムに登録されている顧客情報、案件情報、売上実績など膨大な情報を統合して、今後の売上を予測できます。

数字を算出するのはもちろんのこと、注目すべきポイントや懸念点も抽出してくれるため対策もしやすくなるでしょう。

また、人間の手作業とは違って瞬時に分析できるため、リアルタイムで数字を把握できることもメリットです。

トークスクリプトやFAQの作成

AIなら、顧客の属性や課題に合わせたトークスクリプトも簡単に作れます。

例えば「費用面で迷っている顧客」や「他社と比較検討中の顧客」など、相手に合わせた営業トークスクリプトをAIで作成して活用することで、より成約につながりやすくなります。

また、顧客からのよくある質問をFAQにして公開すれば、問い合わせ対応の工数を削減することも可能です。

こちらの記事では、業務管理アプリkintone(キントーン)とAIを使ったチャットボットの活用について詳しく紹介しています。

▼kintoneとAIチャットボットを連携させるメリットとは?おすすめの連携サービスも紹介

商談記録や議事録の作成

商談記録や議事録の作成は、録音データを文字起こししたり、内容をまとめたりと、人の手でやると時間がかかるのが特徴です。

そんなときにAIツールを使えば、WEB会議システムを連携したり、音声データをアップロードしたりして自動で商談記録や議事録を作成してくれます。

こちらの記事では業務管理アプリkintoneとAIを使った議事録作成について詳しく紹介していますので、是非ご覧ください!

▼kintoneとAIで議事録の作成・管理を効率化する方法とは?連携サービスとカスタマイズ事例を紹介

営業活動にAIを導入するメリット

営業活動にAIを導入すると、「商談パフォーマンスの向上」「データに基づく意思決定」「作業時間の短縮」を実現できます。

商談のパフォーマンスが向上する

1つめのメリットは、商談のパフォーマンスが向上することです。

相手の状況や志向に合わせた提案がしやすくなり、さらに成功パターンをAIに学習させればチーム内でナレッジとして共有できます。

これにより、新人とベテランのスキルの差を埋め、誰が担当しても一定以上のレベルで営業活動ができるようになるでしょう。

データに基づく迅速な意思決定ができる

AIを活用する2つめのメリットは、データに基づく迅速な意思決定ができることです。

経験や勘といった属人的なスキルに頼ることなく、客観的なデータに基づいて判断できます。

また、人間では処理しきれない膨大なデータも瞬時に処理できるため、精度の向上も期待できます。

リサーチや集計を自動化しておけば、常に最新情報を反映させることも可能です。

作業時間を短縮できる

3つめのメリットは、作業時間を短縮できることです。

営業活動の中には、リストの作成、メール文の作成、商談記録の作成など「難しくないけど時間がかかる事務作業」が多々あります。

こうした事務作業をAIに任せれば、浮いた時間を顧客とのコミュニケーションや人材育成など、人間がやるべき重要な業務に充てることが可能です。

営業活動にAIを導入する際の注意点

AIは営業活動の業務効率化に役立ちますが、導入の際には以下の点に注意が必要です。

分析には十分な質と量のデータが必要

AIが分析業務で最大限の力を発揮するためには、十分な質と量のデータが必要です。

例えば「質」については、入力漏れ・表記ゆれ・粒度の違いなどがあるデータでは、分析がうまくいかないこともあります。

「量」についても、参照するデータが多い方が出力の精度が高まります。

個人情報や機密情報の扱いに注意する

使用するAIツールによっては、投入したデータが学習に利用されることがあります。

個人情報や機密情報の漏洩は、企業の信用を損ねてしまうため、規約や設定の確認が不可欠です。

また、導入時には運用ルールの策定や、従業員への教育も忘れないようにしましょう。

最後は人の目でチェックする

AIツールは日々進化を遂げていますが、まだ完璧ではありません。

ハルシネーション(もっともらしい誤った回答をする現象)やエラーが起きることもあるため、出力結果をそのまま社外に出してしまうとトラブルになる可能性があります。

最終的な判断をしたり、責任を取ったりするのは人間なので、出力結果は必ず人の目でチェックしましょう。

営業にAIを活用した事例をプロンプト付きで紹介

ここからは、私たちコムデックが実際に自社の営業活動にAIを導入した事例を紹介します。

AIを効果的に活用するためには、分析の元となる営業データの蓄積が重要です。

そのため、コムデックではkintoneとAIを連携して使用しています。

kintoneとは、ノーコードで業務管理アプリが開発できる人気のツールです。

自社の業務にあわせてカスタマイズできるのが魅力ですが、AIと連携することでさらに便利に使えるようになります。

kintoneについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!

kintoneとAIを連携させる際には「kintone for 生成AI」がおすすめです。

kintone for 生成AIは、kintoneに蓄積された顧客データや商談履歴を条件に応じて抽出し、AIが要点を整理・要約することで、提案準備を短時間で進められます。

さらに、商談内容を自動で議事録にまとめ、そのままkintoneに保存できるため、フォローアップやチーム内での情報共有をスムーズに実現可能です。

見積や案件データを組み合わせた分析も可能で、重点顧客の抽出や提案内容の最適化につなげられます。

専門知識がなくても導入しやすく、営業現場全体の効率化と成果向上を同時に実現できるツールです。

業務管理システムkintoneとAIを連携して問い合わせ内容と優先度を判別

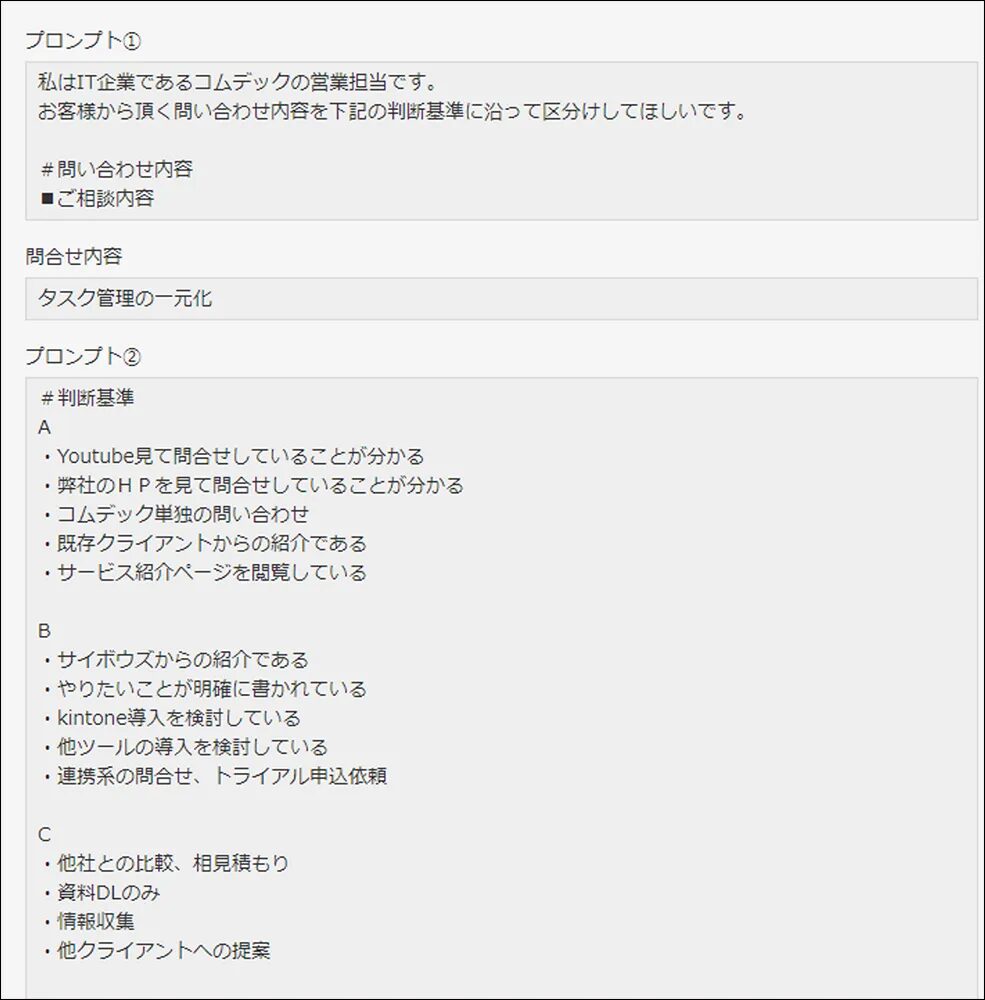

コムデックでは、業務管理システムのkintoneとChatGPTをkintone for 生成AIで連携して、ホームページからの問い合わせ内容と優先度を自動で判別できる仕組みを構築しました。

具体的な開発手順としては、まず問い合わせフォームから送信された内容をkintoneの「問い合わせ判定アプリ」に自動で登録する仕組みを構築し、ChatGPTにも連携するよう設定しました。

次に、問い合わせ内容の優先度をA・B・Cの3段階で判定するためのプロンプト(指示文)を作成して、設定アプリに指示として登録しています。

この時、既存クライアントからの紹介やサービス紹介ページからの流入であれば優先度をA、他のツールと比較検討中であればB、資料ダウンロードのみであればCとする、といった判断基準を示してあげると、AIが判断しやすくなります。

さらに、A・B・Cの判定結果と一緒に、判定理由も出力して「問い合わせ判定アプリ」に保存するよう設定しました。

最後に、「問い合わせ判定アプリ」に保存された情報を「新規問い合わせ管理アプリ」に連携するよう設定すれば完了です。

「新規問い合わせ管理アプリ」では、優先度とともに顧客情報や対応状況も確認できるようになっており、担当者はこちらのアプリで優先度の高いものから対応していくことができます。

これにより、問い合わせフォームに届く全てのメールに一から目を通す作業を省略し、優先度を踏まえて効率的に対応できる仕組みが完成しました。

kintoneとAIを連携したアプリ開発事例については、こちらの記事でも詳しく紹介していますのであわせてご覧ください。

▼kintoneとChatGPTの連携で問合せの優先度を自動判定して対応の効率化を実現!

▼kintoneとAIで営業活動を効率化する方法とは?連携サービス・プラグインとカスタマイズ事例を紹介

商談データから顧客のニーズを解析

AIができるのは問い合わせの優先度判断だけではありません。

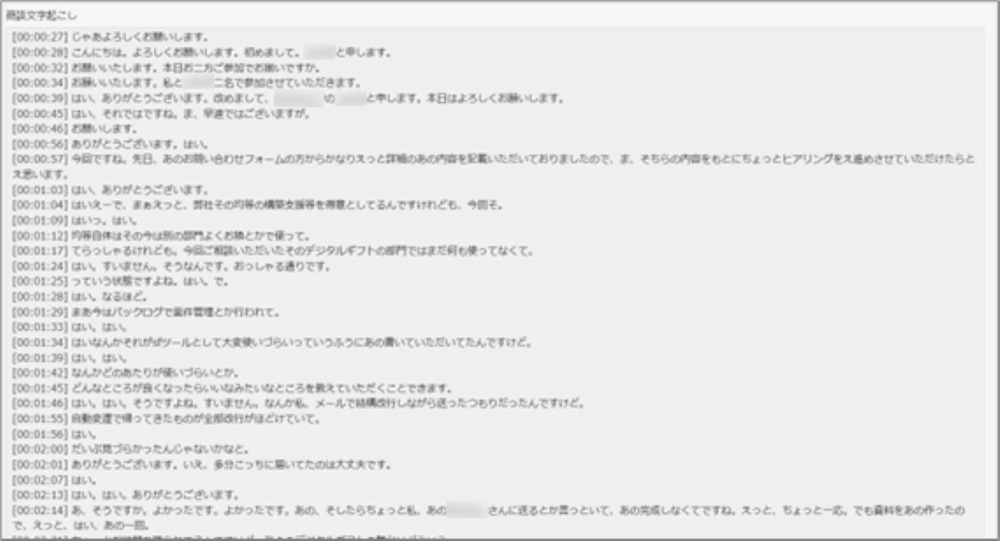

コムデックでは、kintoneに商談の文字起こしデータをインプットし、それをもとに顧客のニーズを分析しました。

まず、分析のためのデータとして、商談時の文字起こしをkintoneに登録します。

この文字起こし自体もAIを活用することで効率化が可能です。

コムデックでは、zoomの文字起こし機能を使い、それをkintoneに自動登録するようにしています。

以下の記事でおすすめの文字起こしサービスを紹介していますので、あわせてご覧ください。

▼kintoneとAIで議事録の作成・管理を効率化する方法とは?連携サービスとカスタマイズ事例を紹介

商談の文字起こしデータが保存できたら、以下のプロンプト(指示文)を入力します。

| 参照データは打ち合わせの文字おこしデータです。

#依頼 #条件 |

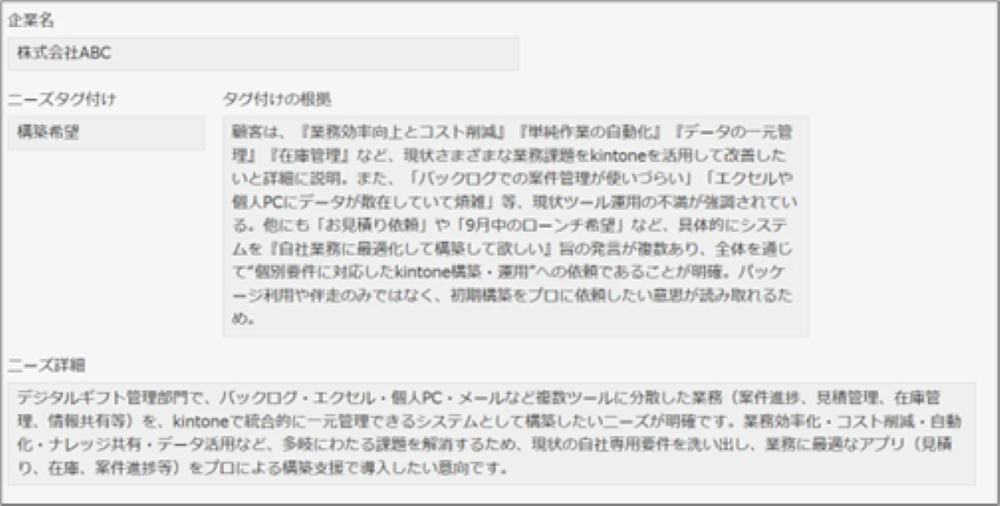

すると、以下のようなアウトプットが出力されました。

出力されたニーズを参考に、次回の商談に活かすことができます。

また、ニーズを分類してタグ付けも行っています。

このタグ付けを集計することで、月別のニーズ変遷なども分析可能です。

商談におけるAI × kintoneの活用例は以下の記事でも紹介していますので、あわせてご覧ください。

▼商談の効率と成約率アップを実現!AI × kintoneの活用例を解説

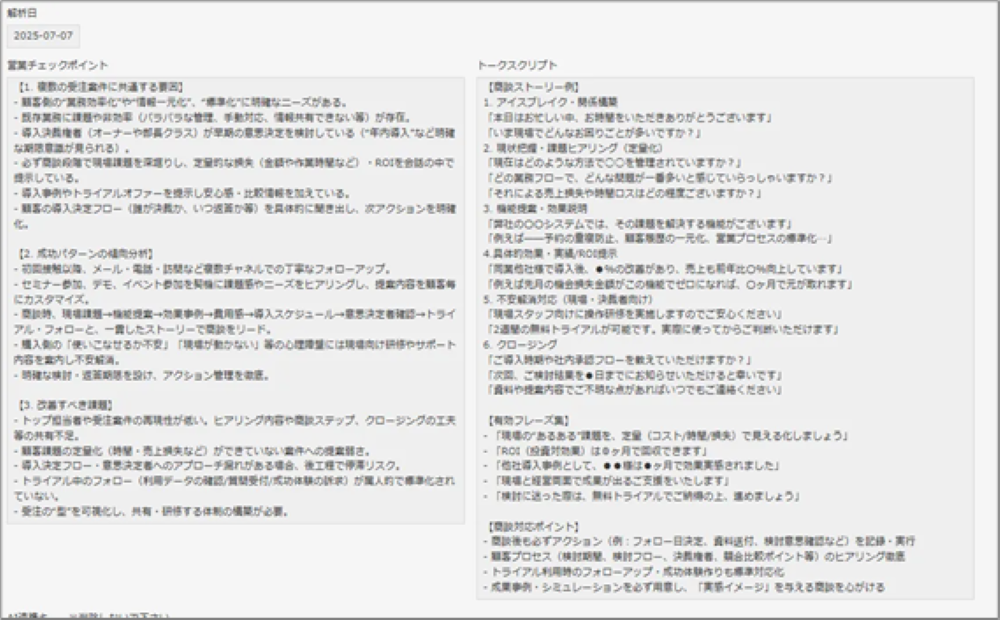

商談データから受注率を高めるためのトークスクリプトを作成

営業は担当者のスキルが属人化しがちなため、受注に至った成功事例をAIで分析し、再現性を高める仕組みを構築しました。

まず、事前に必要な情報として、受注した案件の営業対応・商談記録をkintoneに登録しておきます。

こちらのサンプルが多いほど分析の精度が上がるため、日々情報を蓄積しておくことが重要です。

次にkintoneとAIを連携し、以下のプロンプト(指示文)を入力します。

| あなたは営業コンサルタントとして以下を実施してください。

受注の要因分析を総括して、営業チームとして、再現性を高めるために、どのような営業対応、商談時の対応をすべきかまとめてレポートしてください。 ## 入力データ ②【AI】営業商談記録 ※①と②は案件番号をキーとした紐づきのあるデータです。 ## 出力要件 ### 1. 営業チェックポイント ### 2. トークスクリプト **重要:必ず両方のフィールドに具体的で実用的な内容を生成してください。** |

営業の際にチェックするポイントだけでなく、具体的なトークスクリプトも提案してくれます。

これにより、属人的だった営業ノウハウが言語化され、新人でも効果的な営業活動が可能となり、組織全体の受注率向上に期待できるでしょう。

営業活動でのAI活用ならコムデックにお任せください

営業活動には、市場調査や売上予測、議事録作成などさまざまな業務が伴いますが、AIを活用することでそれらを効率的に進められるようになります。

人手不足や人件費の高騰でお悩みの方は、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。

コムデックでは、さまざまな業種におけるkintone × AI 事例集を提供しております。

お客さまの業務課題に合わせて、最適な活用法やツールをご提案しますので、是非ご覧ください。