【建設業×AI】利益率が低い現場の要因をAIで分析!改善提案も作成

建設業では現場単位で原価や利益率を管理するのが一般的ですが、「なぜ利益率が低いのか」まで定量的に把握する仕組みが整っていないケースが少なくありません。

とくに中小企業では、改善に必要なデータは蓄積されていても、それを活かす仕組みや人材が不足しているのが実情です。

そんな時、AIを活用すれば「利益率が低くなる原因の見える化」と「改善策の自動提案」が可能になります。

今回は、コムデックが社内で実際に試したAIによる利益率改善の仕組みと、その分析手順をプロンプトつきで紹介します。

「利益率が伸び悩んでいる」「建設業におけるAI活用の具体例が知りたい」という建設業さまは、是非ご覧ください。

この記事でわかること

- 建設業における平均利益率の業界水準

- 建設業の利益率改善におけるAIの活用方法

![]() こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- 建設業の利益率改善に悩んでいる方

- 利益率の分析から改善策の立案までを効率化したい方

目次

建設業の平均利益率の目安

日本政策金融公庫が2023年8月に公表した「中小企業の財務指標(建設業)」によると、建設業(法人)の売上高営業利益率の平均値は-2.6%で、赤字水準となっています。

さらに、完成工事高営業利益率は-5.1%、売上高経常利益率も0.2%と、そもそも利益が出にくい構造であることがわかります。

このように、建設業界はもともと全体の利益率が低く、たとえ自社が平均を上回っていても十分とはいえない可能性があります。

重要なのは、自社の利益率がどの水準にあるのかを客観的に把握し、改善の余地を見極めることです。

現状を可視化し、的確な改善策を講じることで、安定した利益体質を築いていくことが可能になります。

建設業の利益率の計算方法

建設業でよく用いられる「完成工事高営業利益率」は、完成工事高に対する営業利益の割合を示すもので、以下の計算式で算出されます。

| 完成工事高営業利益率 = 営業利益 ÷ 完成工事高 × 100 |

「営業利益率」や「経常利益率」も一般企業と同様に使われますが、建設業では受注から完成までに時間がかかるため、完成工事ベースでの利益率指標が主流となっています。

利益率を正確に把握するためには、「完成工事高」「完成工事原価」「販管費」の区分を明確にし、適切な経理処理を行う必要があります。

これらの区分が不明瞭なままでは、正確な原価計算ができず、利益率の分析や比較が難しくなるので注意しましょう。

建設業で利益率が低くなる理由

建設業で利益率が低くなる理由には、複数の構造的・運用上の課題がありますが、ここでは主な理由を5つ紹介します。

1つ目は、原価のブレやすさです。

建設業では、資材費・外注費・人件費などが外的要因によって大きく変動します。

近年はウッドショックや燃料費の高騰、為替変動の影響を受け、見積時の想定を大きく上回る原価が発生するケースも増えています。このような原価変動に対応しきれないと、利益が圧迫されてしまいます。

2つ目は、価格転嫁の難しさです。

建設業界では、発注者側との力関係や契約内容により、原価上昇分を請負金額に反映させるのが困難な場面が多くあります。とくに中小企業では価格交渉の余地が小さく、コスト増を自社で吸収せざるを得ない状況も少なくありません。

3つ目は、工程の非効率化につながる突発対応の多さです。

急な仕様変更や追加工事が発生すると、作業の手戻りや段取りの組み直しが必要になり、人的リソースや時間が余計にかかり、利益縮小の要因となり得ます。

4つ目は、原価管理の属人化とリアルタイム性の欠如です。

発注書や工事記録、日報などが紙やエクセルで個別に管理されていると、原価の全体像をリアルタイムに把握できなくなります。その結果、原価超過の兆候に気づくのが遅れ、対策が後手に回ってオーバーしてしまうケースが後を絶ちません。

5つ目は、感覚に頼った見積や業務判断により、構造的な低収益が常態化していることです。

利益率を高めるには、どの工程や案件にどれだけコストがかかっているのかをデータで可視化する必要がありますが、それができていないと無意識に採算の合わない案件を繰り返してしまうおそれがあります。

このように、建設業では原価変動・契約上の制約・現場運用の不備などが複雑に絡み合い、利益率が低くなりやすい構造になっているのです。

建設業における課題分析・業務改善はAIを活用することでスムーズに

現場ごとの利益率を把握していても、要因分析や改善提案が属人的で「なんとなくの感覚」に頼りがちなケースは多いでしょう。

こうした課題に対して、AIを活用すれば「どこで利益が落ちているのか」「何が他と違うのか」といった傾向を定量的に可視化することが可能です。

利益率の高い現場と低い現場の差異を比較し、改善のヒントを導き出すことで、勘や経験に頼らない業務改善を実現できます。

AIとkintoneに蓄積されたデータを有効活用することで、より効果的に分析改善ができる

AIを利益率改善に活かすには、現場で発生する見積や発注、売上原価などのデータが一元的に管理されていることが重要です。

kintone(キントーン)なら、こうした建設業務の細かなプロセスをアプリ化し、現場単位・案件単位でデータを蓄積する仕組みを構築できます。

各現場の利益率とその要因を可視化するためのデータがkintoneに集約されていれば、AIで要因分析・改善提案を自動化することが可能です。

AIとkintoneを掛け合わせることによって過去データとの比較や傾向の分析も容易になるため、主観的な判断を削減できます。

これにより、人の勘や経験に頼らない、再現性のある改善活動を継続的に推進できるようになるでしょう。

▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!

kintone × AIを活用して利益率が低い要因を分析・改善する手順

ここからは、コムデックが実際にkintoneとAIを使って構築した仕組みを解説します。

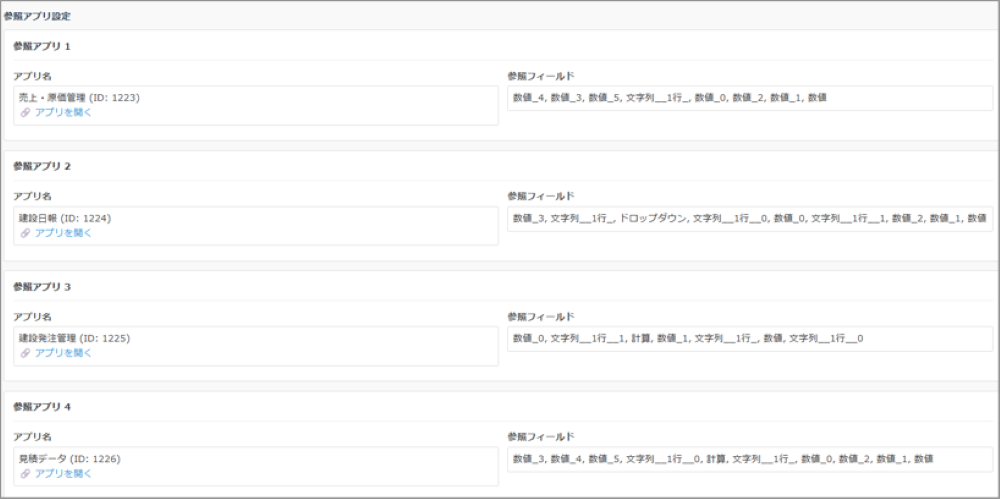

今回は、以下のkintoneアプリに蓄積された原価や売上、見積データや業務記録などの情報をもとにしました。

- 売上原価管理(実績)

- 見積管理

- 日報

- 発注管理

AIにはこれらのデータを参照させ、以下のプロンプトを使って指示を出しています。

- 役割

あなたは建設業の現場監督をまとめ、各現場の利益等を管理する立場です。 現場ごとの利益率は算出しているが、利益率が低い要因の分析と改善策検討ができていない状態のため、 利益率が低くなっている現場の要因を分析し、改善提案を考えてください。 - 分析条件

データには売上・原価明細・協力会社・作業工数・見積などが含まれています。 案件名をキーとして、利益率が低い先を抽出し、利益率が低い要因を分析して具体的な改善提案を検討してください。 「利益率が低い要因」を検討する際には、以下のポイントに留意してください 「高利益案件と低利益案件の違いを分析し、その差を生む要因を明らかにしてください」 「見積と実績に乖離の大きい案件を抽出し、特に原価超過の原因を掘り下げてください」 「作業工数や待機時間の傾向から、非効率な工程を特定してください」 「協力会社ごとの手直し件数と発注金額の関係から、コストパフォーマンスの悪い外注先を洗い出してください」 - アウトプットの出し方

分析結果は、【AI】利益率改善提案のサブテーブル内に1案件1行として登録してください。 その際の登録内容は以下の通り 対象案件(文字列__1行_)・・・案件名 利益率が低い要因(文字列__複数行_)・・・利益率が低い要因をまとめて記載 改善案(文字列__複数行__0)・・・改善提案 「提案内容」「根拠」「想定される利益改善効果(概算でよい)」を含める

このプロンプトは、高利益案件との比較を通じて要因差異を分析する構造になっており、各案件の利益率と業務実態を比較し、利益率が低下している要因を抽出します。

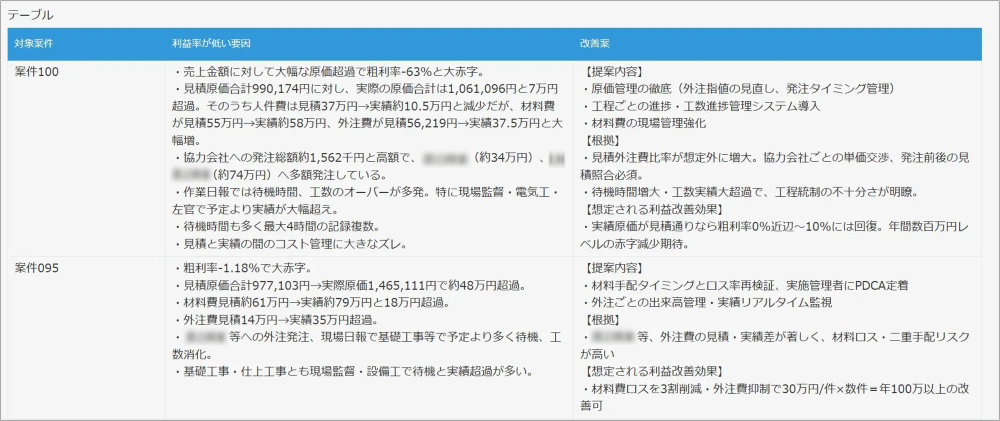

このプロンプトによってアウトプットされた利益率の改善提案がこちらです。

案件ごとに「粗利率」「原価超過の主因」「外注・工程・見積精度」などが明確に示されており、それに対する改善提案も、根拠や想定効果とセットで整理されているのが特徴です。

このように、利益率の可視化だけでなく、「なぜ低いのか」「どう改善するか」までをkintoneとAIで一気通貫に導き出せる仕組みを構築できました。

この仕組みにより、従来は属人化していた要因分析や改善提案のプロセスが標準化され、誰が見ても納得できる形でデータと改善策を共有・活用できるようになります。

現場担当者だけではなく、経営層もデータにもとづいた判断が可能になり、改善活動の全社的な推進力が高まるでしょう。

AIを活用して効率的に利益率を改善しよう

建設業では、利益率の低下が構造的な課題となっていますが、AIとkintoneを活用することで、その原因を定量的に把握し、現場ごとに適した改善提案を自動で得られます。

AIの導入は難しそうに見えても、正しい手順と元となるデータがあれば、高精度な業務改善策を導き出すことが可能です。

コムデックでは、kintoneとAIを掛け合わせてお客さまの課題を解消する「AI伴走支援」を提供しています。

「利益率が伸び悩んでおり改善策を知りたい」「データはあるが分析ができていない」という企業さまは、お気軽にお問い合わせください。