食品業界でAIを使って需要予測の精度をアップさせる方法・事例を紹介

近年、食品業界は人手不足やコストの増加、フードロスなどさまざまな課題を抱えています。

これらの課題を解決するために欠かせないのが、正確な需要予測です。

しかし、ニーズが多様化したり、気候が変動したりして、今までのような予測が通用しなくなっていると感じている方も多いのではないでしょうか。

そんなときにおすすめなのが、AI活用です。

AIを活用すれば、それらの変動要因も加味して、精度の高い需要予測が可能となります。

本記事では、食品の需要予測にAIを活用する方法や、おすすめのツールについて解説します。

仕入れや在庫の最適化に悩んでいる方は是非ご覧ください!

この記事でわかること

- 食品の需要予測にAIを活用する方法

- 食品の需要予測におけるAI活用におすすめのツール

こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- メニューや提供数などを分析して、経営判断に活かしたい方

- お客さまのニーズに合う食事を提供して、顧客満足度を高めたい方

目次

食品の需要予測が難しい理由

食品の需要予測は、その他の商品の需要予測とは違った難しさがあります。

何故食品は需要予測が難しいのか、その要因を以下で詳しく見てみましょう。

天候や気温に左右される

食品の需要は、天候や気温といった外部要因に大きく左右されるのが特徴です。

例えば、気温が高い日にはさっぱりした冷たい食品や飲料の需要が高まり、寒い日には温かい料理が求められます。

湿度も食欲や調理のしやすさに影響を与えるため、予測は一層複雑です。

さらに、病院や介護施設に提供する食事の場合、利用者一人ひとりの体調によって食べたい量や内容が変わることも多く、一般的な小売や飲食店よりも予測の難易度が上がります。

こうした変動要因を考慮せずに発注や調理を進めると、余剰在庫や欠品が発生しやすく、食品ロスやサービス低下につながってしまうのです。

食品特有の制約がある

食品の需要予測を難しくするもう1つの要因は、食品そのものが持つ特有の制約です。

まず、消費期限や賞味期限が短いため、余剰在庫を抱えることが大きなリスクとなります。

期限切れが許されないのはもちろん、肉や魚などは冷蔵や冷凍での温度管理が必須で保管スペースも限られているため、一度に大量に確保することが困難です。

加えて、仕入れには発注から納品まで一定のリードタイムがかかるため、急な利用者増や献立変更に柔軟に対応できません。

これらの制約が積み重なり、食品需要の予測を一層複雑にしています。

業務が属人化しやすい

食品需要の予測は、多くの要素を考慮する必要があるため、経験豊富なベテラン社員の勘やノウハウに依存しやすい傾向があります。

その結果、担当者がいなければ正確な判断ができず、業務が属人化しやすいのが特徴です。

属人化が進むと担当者の負担が増大し、引き継ぎが難しくなるだけでなく、同じようなミスが繰り返されやすいという問題も起こります。

特に病院や介護施設においては、日々変動する利用者の人数や体調を踏まえて柔軟に調整する必要があるため、現場の負担はさらに大きくなります。

食品の需要予測はAI活用が成功のカギ

これまで、担当者の知識や経験に頼ることが多かった需要予測ですが、AIを活用することで作業を効率化し、予測の精度もアップさせることが可能です。

食品の需要予測にAIを導入すると、次のようなメリットがあります。

膨大なデータを分析できる

食品の需要予測は、過去の販売実績や季節、天候、利用者の年齢層や健康状態、さらには原価や仕入れ状況など、多くの要因が複雑に絡み合います。

人間が頭の中だけで処理できる情報量には限界があり、どの要素が需要に影響したのかを複数の視点で同時に分析することは極めて難しいのが実情です。

そんなときにAIを活用すれば、膨大なデータを短時間で分析し相関関係や需要の変動要因を明確にできます。

これにより、根拠のある予測が可能になり、食品ロスを削減しつつ利用者に最適な食事を提供する体制を整えられます。

リアルタイムで予測できる

需要予測は「最新情報をどう反映するか」がポイントになります。

例えば、急な気温の変化や感染症流行による利用者数の増減は、従来の予測ではなかなか対応しきれません。

AIを活用すれば、天気予報や感染症アラートなどの最新データを自動的に取り込み、瞬時に需要予測へ反映できます。

また、病院や介護施設で発生しがちな人数変更や、食材の欠品が生じた場合にも即座に再計算できるため、柔軟な対応が可能です。

こうしたリアルタイム性は、サービス品質を保ちながら食品ロスを抑える大きな武器となります。

業務全体を最適化できる

AIによる需要予測の強みは、単に必要な食数を予測するだけにとどまりません。

調達すべき食材の数量、調理のスケジュール、人員のシフト、さらには配送ルートに至るまで、関連する業務全体を見渡して最適化することが可能です。

特に病院や介護施設では、限られた予算や人員の中で効率よく運営することが求められるため、AIの導入は大きな効果を発揮します。

業務全体を一気通貫で管理できる仕組みを整えれば、無駄のない食材利用と効率的な現場運営が可能となり、経営面でも大きなメリットを得られるでしょう。

食品の需要予測にAIを活用するならkintoneでのデータ管理がおすすめ

食品の需要予測にAIを活用するためには、日々の実績データや顧客情報、食材の発注履歴、原価などを正しく蓄積し、一元的に管理する仕組みが欠かせません。

その基盤としておすすめなのが、業務管理アプリの「kintone(キントーン)」です。

kintoneはあらゆる業種で活用されており、食品業者や飲食店でも幅広く導入されています。

最大の特徴は、ITの専門知識がなくてもノーコードでアプリを構築・カスタマイズできる点です。

現場のニーズに合わせて柔軟に設計できるため、導入後すぐに効果を発揮できます。

また、kintoneはAIや外部システムとも連携しやすいため、蓄積したデータをもとに需要予測の精度を高めることが可能です。

特に、kintoneとAIを手軽に連携できるツール「コムデックAI」は、蓄積した販売や在庫データをもとに要約・分析・予測を自動化でき、参照条件やアウトプット形式も簡単に指定できます。

専門知識がなくても導入しやすく、日常業務に自然にAIを取り入れられるのが大きな特長です。

データ整理や可視化が効率化されることで、需要変動に柔軟に対応でき、迅速かつ的確な経営判断を支援します。

kintoneを活用すれば、食品ロス削減や原価管理の徹底、さらには売上向上につながるデータ活用を実現できるのです。

kintoneを使ったデータ分析の方法についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

▼kintoneとAIの連携で分析業務を効率化!おすすめプラグイン・サービスを紹介

kintone × AIで需要を予測する手順

ここからは、kintoneとAIを連携して需要を予測する方法について解説します。

はじめに、分析に必要なkintoneアプリとデータを用意します。

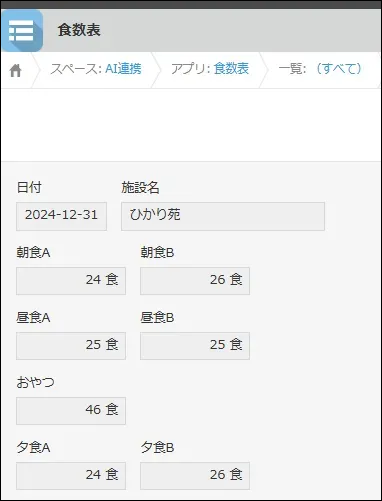

需要予測では、主に「食数表アプリ」と「食数表分析アプリ」を使います。

実務上は店舗や施設情報を管理する「施設マスタアプリ」や、提供しているメニューをリスト化した「メニューマスタアプリ」なども運用に含まれますが、AIの分析には直接関係ないため本記事では割愛します。

「食数表アプリ」は、いつ・どのメニューが・どの施設で・いくつ提供されたのかを管理するアプリで、「食数表分析アプリ」はAIで分析した結果を保存するためのものです。

次に、コムデックAIでkintoneとAIを連携し、需要を予測するためのプロンプト(指示文)をAI設定アプリに登録します。

プロンプトを作成する際のポイントは、分析したいことを整理して、明確に指示することです。

複数の指示を出す場合は、番号を振るとわかりやすくなる他、分析結果を元に改善策を提案してもらうことも可能です。

以下は、プロンプトの一例です。

| 以下は介護施設で1日ごとに提供された食事の記録データです。項目は「日付」「朝食A」「朝食B」「おやつ」「昼食A」「昼食B」「夕食A」「夕食B」の各提供数です。 このデータをもとに、以下の観点で傾向分析を行ってください:

また、このデータを基に、

を分析し、次年度のメニュー構成改善に向けた提案を出してください。 |

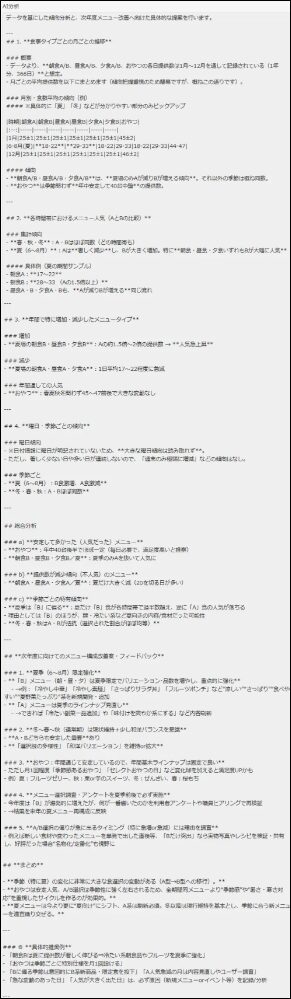

このプロンプトを元に、AIが分析した出力結果がこちらです。

季節ごとの提供数の変化や、人気メニューの傾向がまとめられました。

次年度に向けた改善策として「需要の顕著な変化に対して、利用者や職員に直接アンケートをとってはどうか」という提案もされています。

確かに、需要を予測するうえでアンケート調査は現実的であり、効果的な手段の1つと言えるでしょう。

AIを使った需要予測で、利用者の満足度向上とフードロス削減を実現しよう!

食品の需要予測は、天候やイベント、食材の賞味期限など、多くの条件を同時に考慮しなければならず、これまでは担当者の経験や勘に頼らざるを得ませんでした。

しかし、AIを活用すれば膨大なデータを多角的に分析し、リアルタイムで精度の高い予測が可能になります。

AIを賢く活用して、顧客満足度や売上のアップを目指しましょう。

コムデックでは、食品業界を含むさまざまな業界でのkintone × AI活用をまとめた事例集をご用意しております。

以下のページから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。