従業員のQCD分析で課題を可視化!AIで改善提案を仕組み化する方法

従業員の成果をQCD分析しても、改善に結びつかないケースは少なくありません。

とくに、データが分散していたり評価指標があいまいな場合、担当者によって分析にばらつきが生まれ、継続的な改善にはつながらない可能性があります。

そんな時、AIを活用すればQCD指標に基づいた客観的な分析と改善提案の自動化が可能になります。

今回は、コムデックが社内で実際に試したAIによるQCD分析の仕組みと、その設定手順をプロンプトつきで紹介します。

「QCDを分析して改善につなげたい」「従業員評価を客観的にしたい」という企業さまは是非ご覧ください。

この記事でわかること

- QCD分析の基本指標と重要性

- AI × kintoneで実現するQCD改善の仕組み

こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- QCD分析によって従業員の成長を促したい方

- QCD分析から改善提案までを効率化したい方

目次

QCD分析とは?3つの指標と管理する重要性

QCD分析は、品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)の3つをバランスよく管理する考え方です。

たとえば品質はレビューでの指摘数や不具合件数、コストは予定工数と実績工数の差、納期は納期遵守率などの指標を割り当てます。

QCDを数値化して管理すれば、単なる進捗確認にとどまらず「なぜ遅れが出たのか」「なぜコストが膨らんだのか」といった課題を明確にすることが可能です。

課題を把握できれば改善策が立てやすくなり、PDCAサイクルをスムーズに回せる他、分析結果を活用すれば従業員ごとの強みや改善点を客観的に把握できます。

その情報は次の育成計画を立てるときや、案件ごとに適切な役割へアサインする際の判断材料となります。

このようにQCDをバランスよく管理することは、組織全体の成果を高めるだけでなく、人材育成と配置の最適化にも直結するのです。

QCD分析がうまくいかない要因

QCD分析をすでに取り入れて従業員の評価や育成に取り組んでいるものの、なかなか成果に結びつかないと悩まれているケースもあるでしょう。

QCD分析がうまくいかない背景には、次の3つの要因が考えられます。

データが分散していて分析に活かせない

従業員ごとの作業実績やレビュー指摘数、工数、納期遵守率などの情報が、エクセルや日報、個別の管理ツールに分散していると、QCDを設定しても横断的に比較できず、強みや課題を把握しにくくなります。

また、集計や照合作業に時間がかかり、改善につなげるまでのプロセスにおいて担当者の負担が増大してしまうでしょう。

評価指標があいまいで属人的な判断に依存する

QCDの観点を意識していても、評価指標の数値化や基準設定が曖昧なままでは、評価者ごとに評価結果のバラつきが生まれてしまいます。

たとえば「品質が高い」と判断しても、その根拠がレビュー指摘の件数なのか、納品後の不具合件数なのかで解釈が変わります。

指標が明確でないと、従業員同士の成果を横断的に比較できず、改善点を検証することも困難です。

結局は「この人は頑張っているはず」といった主観的な評価が入り、育成や次のアサインに活かせません。

改善プロセスが標準化されず継続できない

QCD分析を通じて課題を見つけても、その後の改善や育成方針へつなげるプロセスが仕組み化されていなければ一過性で終わってしまいます。

改善の優先順位や検証方法が定まらないまま取り組むと、結局「やりっぱなし」で終わり、従業員の育成や次のアサインに活かせないのです。

改善の知見をナレッジ化し、次のプロジェクトにも継続的に活用できる仕組みが必要です。

QCD分析はAIの活用で効果を高められる

AIを使ってQCD分析のプロセスを部分的にでも自動化すれば、評価者の負担が軽減され、改善策や育成方針の立案と実行に注力できます。

AIは、QCD分析のやり方や評価基準と合わせて、作業実績やレビュー指摘のデータなどを読み込ませれば自動で分析することが可能です。

数値だけではなく、人によって表現が異なるコメントでも、要約や分類を通じて共通指標に変換できます。

さらに、分析結果を踏まえて改善点を提案できるので、マネージャーがゼロベースで考えなくても改善策や育成方針の目途が立ち、実行に移しやすくなります。

このようにAIを使って「常に改善が回り続ける仕組み」を構築することで、従業員の成長につながるQCD分析が可能になります。

kintoneに蓄積されたデータをAIで分析!より効果的なQCD分析を実現

AIを活用するにしても、従業員の作業実績やレビュー指摘、進捗情報がバラバラに管理されていると、横断的なQCD分析ができません。

それらの情報を集約するなら、kintone(キントーン)の活用がおすすめです。

kintoneとは、サイボウズが提供する業務改善プラットフォームで、ノーコードでアプリを作成できるほか、さまざまな業務データを一元管理できるツールです。

ChatGPTなど使い慣れた生成AIと連携すれば、蓄積されたデータをもとにAIが分析する仕組みを構築できます。

kintoneとAIの連携には、「kintone for 生成AI」の活用がおすすめです。

kintone for 生成AIなら、参照するアプリやレコードの条件、アウトプット形式を簡単に指定できる他、複数のアプリを同時に参照できます。

専門知識がなくても導入しやすいのが特長で、蓄積されたデータを整理・可視化して客観的に分析できるため、属人的な判断に依存せず、公平性の高い改善や評価につなげられます。

さらに、結果はそのままkintoneに保存されるため、関係者間でスムーズに共有でき、組織全体での透明性向上や継続的な改善サイクルの定着を後押しします。

AI単体でQCD分析を試みると、与えられたデータの切り取り方や形式に依存してしまい、分析の精度や再現性に限界があります。

いちいちデータを読み込ませたりプロンプトを打ったりしなければならず、都度工数が発生してしまってはせっかくのAI活用の効果も半減です。

kintoneであらかじめQCDデータを蓄積し、プロンプトをあらかじめ設定しておけば、都度AIにデータを読み込ませる手間がなく、ボタン一つで部門や案件をまたいだ分析が可能になります。

さらに分析結果は再びkintoneに保存されるため、履歴を参照しながら次のプロジェクトへ活かすことができます。

このように、kintoneとAIと連携することで、QCD分析を一度きりの作業ではなく、改善と育成につながる継続的な仕組みとして運用できるのです。

kintoneについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!

kintone × AIを活用してQCD分析を行う手順

ここからは、コムデックが社内で実際に試した、kintoneとAIを活用したQCD分析の仕組みを紹介します。

まず、kintoneにはあらかじめ以下のようなQCDデータを蓄積しておきます。

今回はわかりやすくQCDをそのまま記録したアプリにしていますが、実際の運用では日報や案件管理、タスク管理等のデータでも分析可能です。

このなかには数値データだけではなく、担当者によるコメントも含まれています。

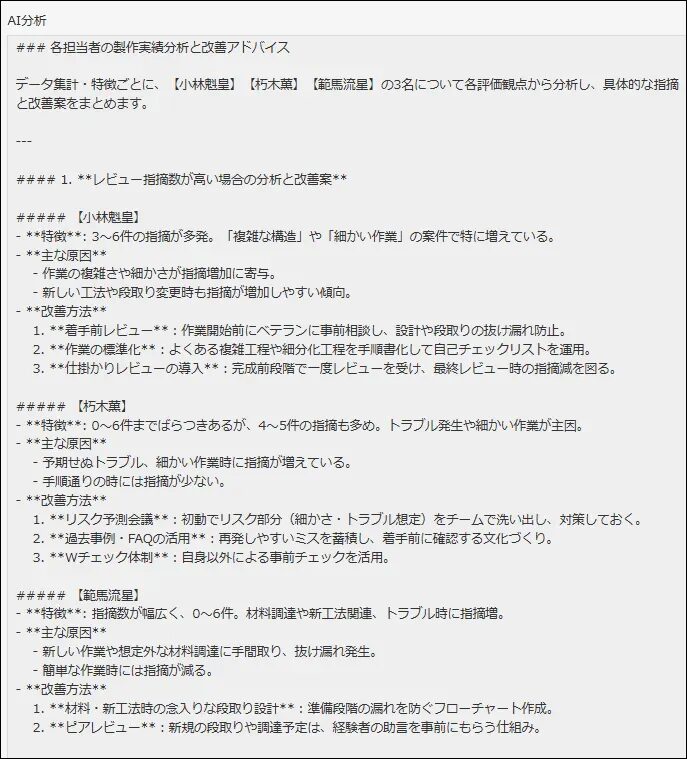

次に、kintone for 生成AIでkintoneとAIを連携させ、以下のようなプロンプトをAI設定アプリに登録しておきます。

| 以下のデータを基に、各担当者の製作実績を分析し、改善アドバイスを生成してください。 担当者ごとに次の情報があります: レビュー指摘数: 最終確認者から受けた指摘の件数 予実差: 予定作業時間と実際作業時間の差。プラスの値の場合、予定を超過しているとみなします 納期遅れ: 製作完了予定日からの遅れ、単位は日数 所感: 製作に関する特記事項(例:細かい作業が多く複雑だった) AIは以下の点を評価し、改善点を提供してください: 各担当者のレビュー指摘数が高い場合の原因分析とその改善方法 予実差が大きい場合の原因と改善策 納期遅れの傾向とその改善方法 所感を元にした具体的な改善アドバイス 結果として、改善アドバイスを具体的に提案してください。 |

このプロンプトは、数値データとコメントを同時に扱い、原因の特定と改善策の提案をセットで出力させる構造になっています。

単なる結果の羅列ではなく、「なぜそうなったか」と「次にどう直すか」を自動で整理できるのが特徴です。

以下がこのプロンプトによるアウトプット例です。

このように、従来はマネージャーが個別に読み解いていたデータをAIがまとめて自動分析してくれます。

改善点を明確にできるだけでなく、次の育成計画や案件アサインの判断材料としてすぐに活用できるのが大きなポイントです。

AI × kintoneでQCD分析の精度を高め企業の成長を促進させよう

QCD分析は従業員の課題把握や育成に欠かせない手法ですが、人力だけだと手間がかかったり、バラつきが生じたりしがちです。

kintoneにQCDデータを蓄積しAIと連携すれば、分析から改善提案まで自動化でき、マネージャーは育成やアサインに専念できます。

仕組み化して継続的に評価と改善を繰り返せば、従業員の成長ひいては組織全体の成果向上につながるでしょう。

コムデックでは、kintoneとAIを組み合わせて業務課題を解決する事例を多数ご用意しています。

「QCD分析を成果につなげたい」「従業員評価や育成をもっと仕組み化したい」という企業さまは、ぜひ資料をご覧ください。