人事評価にAIを活用するメリット・デメリットは?おすすめツール・プロンプトを紹介

人事評価は制度や基準が整っていても、運用や解釈が上司任せになり属人的になりやすいのが現実です。

公平性や一貫性が担保されていないため、評価制度の結果を昇進や幹部候補の選定といった組織的な意思決定に活かせず悩まれているケースもあるでしょう。

そんな時、AIを活用すれば評価データの客観的な分析や幹部候補の公平な抽出が可能になります。

今回は、コムデックが社内で実際に試したAIによる人事評価の仕組みと、その手順をプロンプトつきで紹介します。

「評価の属人化を解消したい」「公平で納得感のある評価を仕組み化したい」という企業さまはぜひご覧ください。

この記事でわかること

- 人事評価にAIを活用するメリットとデメリット

- AIとkintoneを組み合わせた人事評価の効率化手順

![]() こんな人におすすめの記事です

こんな人におすすめの記事です

- 人事評価の公平性や納得感を高めたい方

- 属人化を解消し、幹部候補を客観的に選定したい方

目次

人事評価にAIを活用するメリット

人事評価にAIを活用することで、客観的な判断ができ、従業員から見ても公平な評価が可能となります。

このセクションでは、AIを活用するメリットを詳しく解説します。

データをもとに客観的に評価できる

AIは従来の人事評価で使われてきた定量データだけでなく、上司のコメントや行動記録といった定性的なデータも分析に活用できます。

複数の視点を横断的に整理できるため、特定の上司の主観に偏った評価を避けられます。

また、360度評価のように同僚や部下からのフィードバックを組み合わせれば、より客観的かつ多角的な評価が可能です。

人間が手作業で分析するには膨大な時間がかかりますが、AIなら自動化できるため、評価の精度とスピードが同時に高まります。

人事評価の公平性が高まる

AIは収集した評価データを定量化し、偏りを数値として明示できます。

たとえば、部門ごとに甘い・厳しいといった差がある場合も、客観的にデータ化したうえで比較・可視化できます。

これにより評価プロセスの透明性が高まり、社員にとっても納得感を持ちやすい環境を作ることが可能です。

誰がどの基準で評価されたのかが明確になれば、不公平感から生じる不満やモチベーション低下を防ぐ効果も期待できるでしょう。

評価の基準が統一され属人化を防げる

人手による記述で行う人事評価は、評価者の表現に左右されやすく、同じ内容でも受け取り方が変わることがありました。

AIを活用すれば、文章を要約・分類して共通の指標に変換できるため、評価者によるバラつきを抑制できます。

ベテラン上司と若手管理職の評価基準の差も縮まり、組織全体で一貫した基準のもとに評価を行えるようになるため、昇進や昇格といった重要な意思決定の透明性が高まり、納得感のある評価プロセスを実現できるでしょう。

人事評価を効率化できる

AIは大量のデータを短時間で処理できるため、人事担当者が膨大な資料を読み込む手間を削減できます。

浮いたリソースは、幹部候補の選定や次期リーダーの育成方針といった戦略的な業務に振り分けられます。

また、評価会議に必要な資料もAIが自動で整理できるため、準備にかかる工数を減らすことも可能です。

その結果、評価プロセス全体の効率が高まり、コスト削減の効果も期待できるでしょう。

このようにAIを取り入れることで、人事評価の負担軽減と精度向上の両面での改善につながります。

人事評価にAIを活用するデメリット

人事評価にAIを活用するとさまざまなメリットがある一方で、AIによる評価には注意すべきリスクも存在します。

ここでは主なデメリットと対策を解説します。

評価が偏るリスクがある

AIは過去のデータを学習するため、入力されるデータに偏りがあると結果も偏ってしまうリスクがあります。

たとえば、特定部門の評価データが充実していて他部門は少ない場合、比較の前提が揺らぎます。

これを防ぐには、評価データを日々きちんと蓄積し、定期的にデータの偏りをチェックすることが重要です。

データの量と質を確保する仕組みを整えることで、AIの精度を高められます。

AIの出す結果はあくまでデータの反映であると理解し、データ基盤の整備を優先する姿勢が欠かせません。

評価をAIに依存しやすくなる

AIの分析結果は一見客観的で正確に見えるため、人間がそのまま鵜呑みにしてしまうリスクがあります。

これでは、従来の属人的な評価からAI依存の評価に置き換わるだけになり、意思決定を誤る恐れがあります。

そのため、AIはあくまでサポートツールとして活用し、必ず人事担当者や上長が最終判断を下すことが大切です。

AIと人の判断を組み合わせることで、初めて信頼性の高い評価が実現するでしょう。

従業員の不安や反発を招く可能性がある

従業員のなかには「AIに評価されること」に対して抵抗を持つ人も少なくありません。

人間性が軽視されていると感じると、モチベーション低下や離職につながるリスクもあります。

この懸念を解消するには、AIを導入する目的や評価プロセスを社員に分かりやすく説明することが必要です。

たとえば「AIは公平性を高めるために導入され、人の判断を補う役割を担う」と明確に伝えることで安心感が生まれるでしょう。

透明性を重視した説明は、社員の信頼を得るうえでも重要なプロセスです。

AIを活用して効率的に公正な人事評価を行うならkintoneがおすすめ

AIによる人事評価の効果を最大化するには、日常的にデータを蓄積し、評価に反映できる仕組みが必要です。

その点でおすすめなツールがkintone(キントーン)です。

kintoneは、ノーコード・ローコードで業務改善アプリを構築できるプラットフォームで、自分たちの業務に合わせたアプリによってデータを蓄積できるデータベースツールでもあります。

評価制度そのものをkintoneで運用し、評価結果やフィードバックコメントをkintoneに集約しておくことで、属人的に扱われがちな情報を全社で共有できます。

評価の情報は幹部だけに公開したい、という場合も権限設定が可能です。

kintoneにデータが一元化されていれば、AIと連携したときに必要な情報を漏れなく分析できます。

AIはデータ量が多いほど偏りや傾向を客観的に把握しやすくなり評価の精度が向上するため、AI × kintoneで評価プロセスを効率化しつつ、担当者による判断を組み合わせることで、公平性と納得感のある人事評価が可能になるのです。

kintoneについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

▼kintone(キントーン)とは?できること・できないことまとめ アプリの活用事例もご紹介!

kintone × AIを活用して人事評価を行う手順・プロンプト

ここからは、コムデックが社内で実際に試したkintoneとAIによる人事評価の仕組みを紹介します。

今回は、「kintone for 生成AI」という連携ツールを活用して、評価制度データをもとにAIに幹部候補を選定させる仕組みを構築しました。

kintone for 生成AIは、参照するアプリやレコードの条件、アウトプット形式を簡単に指定できるため、専門知識がなくても導入しやすいのが特長です。

データを整理・可視化して客観的に候補者を抽出できるため、属人的な判断に頼らず、公平性の高い人事選定が可能になります。

結果はそのままkintoneに保存されるため、スムーズに共有できる点も組織全体での納得感や透明性向上につながるでしょう。

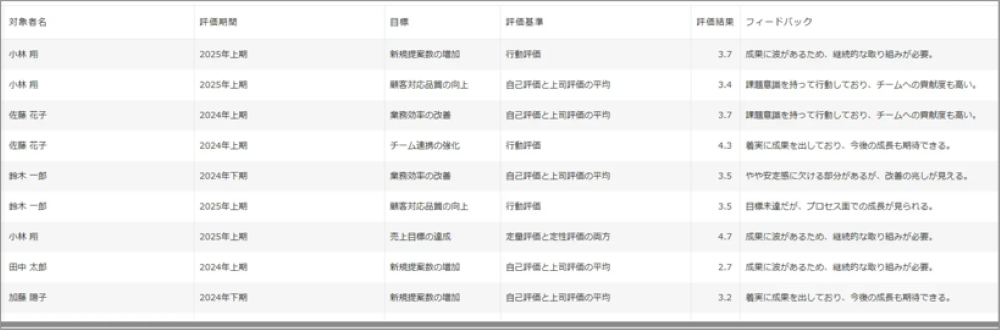

まず、kintoneに「評価制度データ」として、対象者名や評価期間、目標、評価基準、評価結果、フィードバックコメントなどを登録しておきます。

次に、kintone for 生成AIのAI設定アプリに以下のプロンプトを登録し、AIに対して幹部候補の選定を依頼します。

今回は、評価のデータを元に次の幹部候補スタッフを抽出してもらうプロンプトを組みました。

| 以下の評価制度データをもとに、今後の幹部候補としてふさわしい社員を選定してください。 選定にあたっては以下の要素を総合的に考慮してください: ・評価結果の安定性と水準(高評価・継続的な成長) ・「チーム連携の強化」や「業務効率の改善」など、組織貢献につながる目標の達成度 ・フィードバックに記載されたリーダーシップ・主体性・課題意識などの要素最も有望な候補者を数名選定し、選定理由も添えてください。 |

このプロンプトは、複数の評価要素を同時に処理し、属人的な判断を排除してデータにもとづいた人材選定を行う構造です。

定性的なコメントも含めて統合的に分析するため、従来は難しかった公平性の高い選定が可能になります。

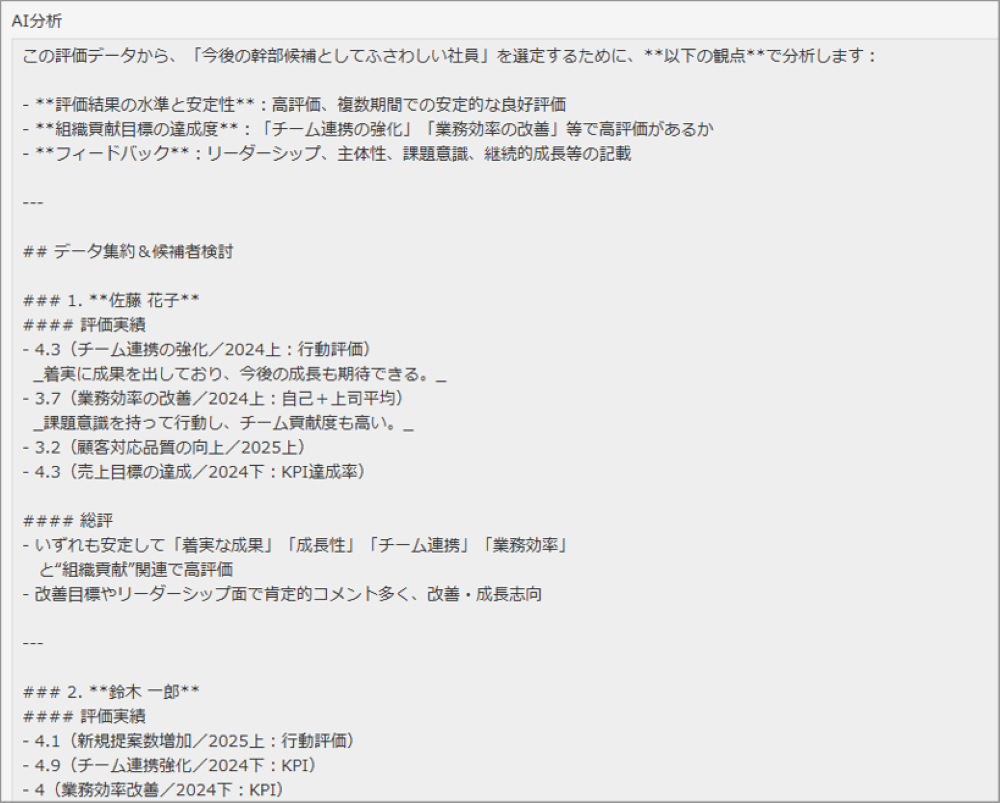

以下がアウトプット例です。

AIが提示した結果は、幹部候補ごとに強みや懸念点が整理されており、最終判断の材料として活用できます。

このように、従来は直属の上司の主観に依存していた評価をデータ化することで、幹部候補の選定が公平かつ効率的に行えるようになるでしょう。

AI × kintoneで人事評価を仕組み化し、属人化を解消しよう

AIとkintoneを活用すれば、人事評価データの収集から分析、共有までを一元化でき、属人化や評価のバラつきを解消できます。

これにより、幹部候補の選定や人材育成を効率的かつ客観的に進められる仕組みが実現できるでしょう。

コムデックでは、kintoneとAIを掛け合わせて業務課題を解消する事例を多数ご用意しております。

「人事評価にAIを取り入れたい」「評価の属人化を解消して公平性を高めたい」という企業さまは、ぜひ資料をご覧ください。